|

|

[ J'ai lu ] [ Cinéma d'Horreur ] [ Cinéma Fantastique ] [ Jeux Vidéos ] [ Series Fantastiques ] [ Vie Extraterrestre ] [ Insolite ] [ Esprits & Fantômes ]

|

|

|

|

Les dinosaures sont-ils toujours là ?

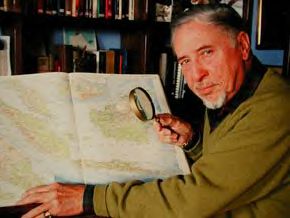

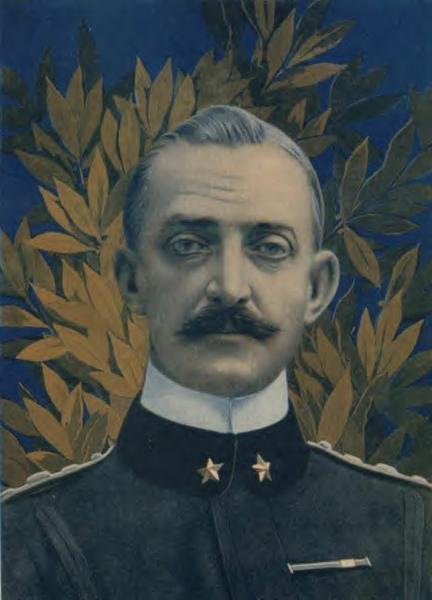

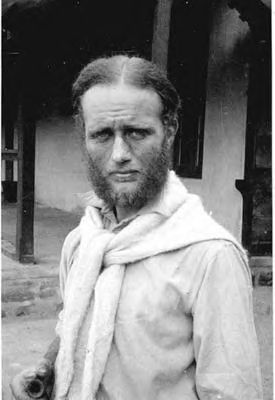

L'écrivain et naturaliste bien connu Ivan T.Sanderson(ci-dessus), raconte une aventure hallucinante qui lui est arrivée sur la rivière Mainyu au coeur de l'Afrique occidentale. La rivière coulait "droit comme dans un canal creusé par l'homme" et le canoë de Sanderson glissait presque sans utiliser les pagaies. Devant lui, dans le canoë de tête, se trouvait son compagnon d'expédition et collectionneur d'animaux Gerald Russell. 30 mètres séparaient les deux embarcations comme elles approchaient d'une gorge profonde et sombre bordée par de véritables murs élevés et d'immenses cavernes noires. Les deux explorateurs ne s'étaient que récemment aventurés aussi loin à l'intérieur et leurs deux assistants africains, Ben et Bassi, ne connaissaient pas davantage la région. Les aventuriers étaient presque au milieu de la gorge sinueuse, longue de plus de 2 Kilomètres, quand leur progression facile fut brusquement perturbée. "Le bruit le plus terrible que j'aie jamais entendu, à l'exception d'un début de tremblement de terre ou de l'explosion proche d'une torpille aérienne, retentit brusquement de l'une des cavernes sur ma droite, déclara Sanderson dans son livre More "Things". Ben, qui était assis devant dans notre petit canoë..., tomba immédiatement à la renverse dans l'esquif ; Bassi, dans le canoë de tête, en fit autant, mais Gerald essaya de faire demi-tour malgré le violent courant tourbillonnaire en se mettant en travers du courant. Je me mis à pagayer comme un fou mais fus rejeté près de l'entrée de la caverne d'ou était parti le bruit."

Quelques instants plus tard, quand les deux canoës furent en face de l'ouverture de la caverne, un rugissement à vous fendre l'oreille en sortit. Selon les propres mots de Sanderson, "quelque chose d'énorme émergea de l'eau la transformant en écume couleur de xérès, puis, rugissant de nouveau, plongea. Cette "chose" était d'un noir brillant et c'était la tête de quelque chose en forme de phoque, mais aplatie de haut en bas. Elle avait environ la taille d'un hippopotame adulte, je parle de la tête. Nous sortîmes de gorge à une allure digne du huit barré d'Harvard, et ce fut seulement quand nous entrâmes dans le lac - dont la Mainyu s'échappe vers le nord - que Bassi et Ben se ressaisirent".

Sanderson et Russell questionnèrent les deux Africains sur le monstre mais, n'étant pas des gens de la rivière, ils ne purent fournir aucune réponse. Finalement, cependant, ils crièrent tous les deux : "M'koo-m'bemboo", saisirent leurs pagaies et foncèrent sur le lac. Le groupe rejoignit bientôt le reste de l'expédition forte de vingt hommes. Les autres Africains étaient tous des autochtones et ils s'inquiétèrent de l'aventure effrayante de leurs chefs. Les gens de la rivière qui étaient parmi eux confirmèrent l'opinion de Bassi et de Ben : la terrible créature était l'une des M'koo. Sanderson ajouta : "Ces animaux ont toujours vécu là, nous dirent-ils, et c'est pourquoi il n'y a pas de crocodiles ni d'hippopotames dans la Mainyu (il y en a des centaines dans le lac et dans l'autre rivière ainsi que dans la rivière Cross). Mais ils ajoutèrent que M'koo n'était pas carnivore et mangeait seulement les fruits de grandes lianes et les herbes juteuses sur les bords de la rivière."

La fantastique rencontre d'Ivan Sanderson avec un monstre eut lieu en 1932 ; il ne découvrit jamais la nature exacte de la chose gigantesque qui s'était si dramatiquement manifestée. Il est difficile d'écarter cette aventure comme le fruit d'une imagination surexcitée car l'histoire de Sanderson a été admise par nombre d'experts en matière de monstres. Parmi ceux-ci figure le réputé zoologiste et écrivain Dr Bernard Heuvelmans (ci-dessous)qui fait allusion à cet incident dans son livre monumental et qui fait autorité : Sur la piste des animaux inconnus. Dans son livre, Heuvelmans souligne que l'apparition de M'koo et la preuve de l'existence d'autres monstres émanent "d'un naturaliste de premier ordre dont les travaux font autorité dans le monde". En vérité, en sa qualité d'expert qui a beaucoup voyagé et qui est bien informé de ces questions, Sanderson savait "qu'il s'était passé des choses très curieuses en Afrique pendant plus d'un siècle". Ce qu'il avait vu et entendu le conduisait à poser la question : est-il possible que les dinosaures vivent encore dans certains coins plus reculés du continent africain et dans d'autres parties isolées de la terre ?

Pour Sanderson, cette idée n'était pas trop farfelue - même si les dinosaures font partie d'un groupe d'énormes reptiles qui vivaient à l'époque mésozoïque (secondaire), il y a quelque 70 à 200 millions d'années. Après tout, lui et bien d'autres avaient vu ce qui aurait pu être un monstre survivant des temps préhistoriques et il se rendit compte que l'Afrique était encore un continent relativement inexploré. "Sa vaste jungle et ses marécages ont échappé à tout le remue-ménage moderne", déclarait-il dans More "Things" en 1969, et "des milliers d'endroits qui étaient bien connus il y a 50 ans ont été maintenant pratiquement oubliés. Les dimensions même de la région défient l'imagination de ceux qui ne l'ont pas visitée, aussi est-il tout à fait inutile de prétendre qu'il n'y a pas place pour toutes sortes de choses encore inconnues". Pour le prouver, Sanderson et ses collègues explorateurs n'avaient pas besoin de remonter plus loin que 1913 quand le gouvernement allemand envoya une expédition spéciale dans la colonie montagneuse du Cameroun. L'expédition était dirigée par le capitaine baron von Stein ; elle avait pour objet de faire une reconnaissance générale, de dresser la carte de la région et de préciser ses ressources végétales et minérales.

En raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale, le rapport ne fut jamais publié mais le contenu du manuscrit fut plus tard mis à la disposition des gens en quête de documentation sensationnelle sur les monstres. Le capitaine Von Stein (ci-dessous), un soldat discipliné à la tête froide, écrivait dans son rapport que les gens qui vivaient près de la rivière lui avaient parlé d'une "très mystèrieuse chose" qui vivait dans l'eau. Dans son livre Zoologie exotique, le savant Willy Ley cite le rapport de von Stein. Il souligne que le capitaine signalait des expériences de guides chevronnés qui, sans se connaître, donnaient les mêmes détails "caractéristiques" de la bête lacuste.

La créature - qui à l'époque de l'expédition était signalée dans une partie de la rivière Sanga, réputée jusque-là non navigable - était décrite comme de "couleur gris brunâtre avec la peau lisse, de la taille approximative d'un éléphant...Elle avait, dit-on, un cou long et flexible et une seule dent, mais très longue, certains parlaient d'une corne. Quelques-uns avaient vu une longue queue musclée comme celle d'un alligator. Les pirogues qui s'en approchaient étaient, disait-on, condamnées ; l'animal avait la réputation d'attaquer aussitôt les embarcations et de tuer leurs équipages mais sans dévorer les corps. La créature vivait dans les grottes qui avaient été creusées par la rivière. On affirmait qu'elle grimpait sur la rive, même en plein jour, en quête de nourriture ; son régime était entièrement végétarien".

Le fait que le monstre était végétarien convainquit Von Stein qu'il avait vraisemblablement une existence plus réelle que fabuleuse, les gigantesques animaux de la mythologie n'éprouvant pas une telle répugnance à croquer la chair humaine, boire le sang et broyer les os. Sa croyance en fut renforcée quand on lui montra la nourriture favorite de la créature : "une sorte de liane, avec de grandes fleurs blanches, une sève laiteuse et des fruits qui ressemblaient à des pommes". On l'amena aussi à un endroit près d'une autre rivière ou le monstre avait apparemment tracé une piste récente pour ce procurer la nourriture qu'il préférait. Vingt-cinq ans plus tard, un autre allemand, le Dr Leo Von Boxberger, confirma les découvertes du capitaine. C'était le magistrat qui avait travaillé de nombreuses années au Cameroun. " La croyance en un gignatesque animal aquatique, écrivait-il, que l'on décrit comme un reptile au long cou mince, circule parmi les indigènes dans tout le Cameroun méridional, qui appartient au bassin du Congo et aussi à l'ouest de cette région...là ou les grands fleuves sont larges et profonds et bordés par la forêt vierge."

Cependant, aucun de ces deux hommes ne fut le premier Européen à avoir affaire aux monstres sur le continent noir.

| |

|

|

|

|

|

|

|

La voiture maudite

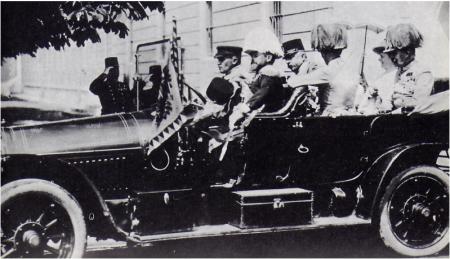

En dehors des navires et des avions, on a connu des véhicules ou des maisons qui semblent avoir occasionné des catastrophes à leurs propriétaires. Prenons par exemple la voiture dans laquelle ont été assassinés à Sarajevo, en juillet 1914, l'archiduc François-Ferdinand (ci-dessous), héritier de la couronne austro-hongroise, et sa femme - attentat qui entraîna la déclaration de la guerre de 1914-1918.

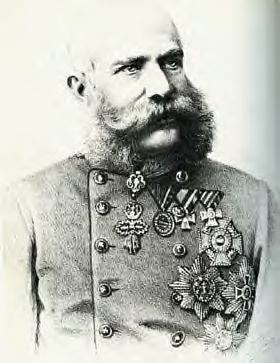

Peu après le début des hostilités, cette voiture devint la propriété du général Potiorek (ci-dessous), de l'armée autrichienne, qui subit quelques semaines plus tard une lourde défaite en face des Serbes à Valjevo et tomba en disgrâce ; ne pouvant supporter ce déshonneur, il devint fou.

Le propriétaire suivant de la voiture fut un capitaine de l'ancien état-major de Potiorek. Neuf jours après, il renversa et tua deux paysans ; l'automobile heurta un arbre et le capitaine se brisa le cou.

A la fin de la guerre, le véhicule passa aux mains du gouverneur de Yougoslavie. Après avoir subi quatre accidents en quatre mois - à la suite de l'un deux il perdit un bras -, il eut assez de sa voiture et la vendit à un médecin, que l'on retrouva six mois plus tard mort, écrasé sous la voiture retournée dans un fossé. Elle fut revendue à un riche bijoutier, qui se suicida un an plus tard. Après être à nouveau passé entre les mains d'un médecin qui ne pensait qu'à une chose, c'était de s'en débarrasser, un coureur automobile suisse la racheta et se tua dans les Alpes italiennes pendant une course ou la voiture percuta un mur. La victime suivante fut un fermier serbe : étant tombé en panne un matin, il demanda à un conducteur de charrette de le prendre en remorque ; mais comme il avait oublié de couper le contact, la voiture démarra, écrasa le cheval et la charrette, et capota dans un virage. Le dernier propriétaire de la voiture fut Tibor Hirschfeld, un garagiste. Au retour d'un mariage, Hirschfeld, avec six amis à bord, tenta de doubler à grande vitesse un autre véhicule, mais il l'emboutit ; il fut tué dans l'accident avec quatre de ses passagers. La voiture fut ensuite placée dans un musée de Vienne, ou elle se trouve encore.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le chateau de Miramare

Qui pourrait supposer qu'un château de conte de fées puisse être maudit ? Personne, sans doute ; et cependant le beau palais de Miramare près de Trieste semble avoir porté malchance à ses occupants. Il fut construit au milieu du XIXé siècle par l'archiduc Maximilien (ci-dessous), frère cadet de l'empereur d'Autriche-Hongrie François-Joseph. Alors qu'il naviguait sur un petit bateau, Maximilien avait été jeté au rivage par le mauvais temps et des pêcheurs lui avaient donné asile. Attiré par la beauté du lieu, il décida ce jour-là d'y bâtir une demeure.

Ce fut un palais tout blanc, avec des tours, des terrasses de granit, des escaliers de marbre descendant vers un embarcadère gardé par des sphinx. Le jardin, planté de pins et d'arbres fleuris, était décrit par les visiteurs comme un des plus merveilleux du monde. Avec son premier propriétaire commença la serie de malheurs attachés à Miramare ; c'est là en effet que Maximilien accepta l'offre fatale de la couronne du Mexique, qui entraîna sa mort trois ans plus tard devant un peloton d'exécution mexicain. Son épouse Charlotte, âgée de 26 ans, devint folle.

La résidente suivante du palais fut l'impératrice Elisabeth (ci-dessus) , femme de François-Joseph (ci-dessus), qui y vécut avec son fils Rodolphe (ci-dessous) . Ce dernier eut une fin tragique en 1889 : il se suicida à Mayerling. L'impératrice fut quant à elle assassinée en 1898 par un anarchiste qui luttait pour la libération de l'Italie.

Le nouvel hôte de Miramare fut l'archiduc Francois-Ferdinand (ci-dessous), cousin de Rodolphe et héritier du trône impérial. Il fut assassiné avec sa femme à Sarajevo, inaugurant ainsi la jettetura de sa voiture.

A la fin de la guerre de 1914-1918, lorsque Trieste devint italienne, c'est le duc d'Aoste (ci-dessous) , cousin du roi d'Italie, qui prit possession de Miramare. Il mourut dans un camp de prisonniers au Kenya, au cours de la Seconde Guerre mondiale.

Après quoi deux généraux de division anglais habitèrent le château, et tout deux moururent de crise cardiaque.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Source : http://france-secret.com

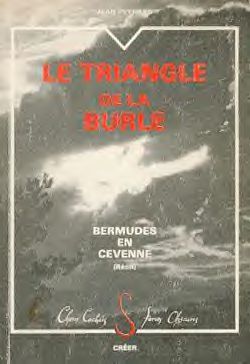

Le triangle de la Burle

Un triangle maudit ?

Il y a tout autour de ce « géant des Cévennes », un « triangle de la Mort », véritable Pot-au-Noir, qui a fait plus de 60 victimes ! ‘L‘Eveil’, journal local, résumait par ces mots en octobre 1982 les accidents aériens, la plupart inexpliqués, survenus dans un périmètre situé approximativement entre le Mont Mézenc, le Puy-en-Velay et le massif du Pilat (avec la catastrophe des trois Mirages en mai 1987).

Mont Mézenc

Mont Mézenc

Ce secteur bien délimité semble détenir le sinistre record des catastrophes aériennes. De plus, curieusement, ces calamités se déroulent sur des régions à l’environnement naturel difficile. Ces décors dantesques sont ceux d’un règne minéral absolu et démesuré d’une sauvagerie à couper le souffle…

D’autres dimensions du temps et de l’espace règnent en ces secteurs sur lesquels d’étranges et inquiétantes histoires laissent deviner des événements rapidement classés dans les registres du légendaire mais quasiment toujours construits sur des réalités qui nous échappent encore.

Où il serait question de pierres volantes

Ici se côtoient, s’imbriquent intimement, le tellurisme, le passé des hommes, de la terre, de l’univers, du cosmos, des dieux et l’innommable, dont parfois la Burle, vent magique et terrible, se fait l’écho et la mémoire démesurée.

Non seulement un nombre effarant d’avions, et non des moindres, s’écrasèrent sur ce sol cévenol, mais le plus souvent ces catastrophes s’accompagnèrent d’observations, d’événements étranges, dont les plus remarquables restent du domaine des objets volants inexpliqués. La fréquence de ces constats est à un point tel qu’il y aurait lieu de croire les deux phénomènes liés ensemble dans cet étrange triangle, dit ‘de la Burle’, dont les sommets souvent proches de 1200m. atteignent 1458m. pour le grand Tanargue (Mont Tonnerre !) et d’autres dont le Suc de la Lauzières culminent à plus 1500m. Ici on parle à voix basse, depuis bien avant les accidents, de pierres étranges dites « pierres volantes » (lieu-dit Peire-Vole), « pierres qui baillent » et du « Pas de l’Enfer »… restant, à jamais, les tombes minérales des aéronefs perdus, aspirés littéralement par d’obscures forces inconcevables toujours inexpliquées scientifiquement. A ces accablants constats d’impuissance d’autres bien plus énigmatiques viennent se joindre obligeant souvent des considérations où le rationnel n’a plus guère sa place.

Une effarante litanie d’accident aériens

Les catastrophes aériennes recensées sur ce secteur commencent avec la chute, le 3 nov. 1943, d’un bombardier Halifax parachutant du matériel aux Résistants locaux. Les détails effarants rapportés par le seul rescapé (mitrailleur de queue) sur les derniers moments précédant le crash seront mis sur le compte de la terreur vécue à ce terrible instant. Le bombardier pris dans un remous incroyable ne répond plus aux commandes, plus aucun instrument ne fonctionne, à une chaleur soudaine succède aussitôt, dans la carlingue, un froid glacial… puis c’est l’impact au sol. A ce rapport s’ajoutent ceux d’A. Mandot et C. Faurion qui entendent l’Halifax tourner en rond, sortent et… le voient « entouré d’une multitude de petits feux multicolores de position ». Hors, en vol de nuit l’Halifax ne disposait pas, vu sa mission, de feux « multicolores de position», mais naviguait, au contraire, tous feux éteints ! Ce sera le premier rapport inconcevable d’une série qui n’en finira pas de s’allonger.

Près d’une quarantaine d’accidents aériens, depuis celui-ci, se succéderont sur ce périmètre qui finira par mériter le surnom de « Triangle de la Burle ». Tantôt ce sont de petits appareils de tourisme dont on doutera de la puissance, de la précision des instruments de vol, de l’expérience des pilotes peu habitués aux changeantes conditions météorologiques locales… Certes il faut bien donner des raisons lénifiantes à ces catastrophes ! mais que dire de la technique des puissants appareils militaires à réaction pilotés par des pilotes chevronnés ? Tels les 2 Javelins anglais, en 1963, qui s’écrasent inexplicablement, l’un sur Jaujac, l’autre un peu plus loin et dont on ne retrouvera pas le pilote pourtant éjecté avec son siège ? Tel encore un Gloster Météor G.A.J. et un autre F 104 qui finiront pareillement. 1965 : deux F.104 tombent sur le Mont Mézenc (près des dents du diable)… poursuivis, rapporteront les témoins, par 6 petites sphères rosâtres qui ne disparaîtront qu’avec l’arrivée des secours. Idem pour le Fougas-Magister percutant le sol près d’Orcival survolé par « 2 soucoupes volantes » vues par les 7 premières personnes accourues sur les lieux. Un Jodel, le 23 juin 1969, tombe d’un coup suivi par des « cigares volants et bourdonnants » préciseront 2 agriculteurs terrorisés… ce Jodel venait curieusement de survoler la centrale nucléaire du Bugey !

12 août 1969 : 3 triangles avec un autre objet lumineux sont vus au col de Goudooze. L’ensemble croise un avion qui s’écrase aussitôt, puis c’est un Wassmer qui n’a que le temps de se poser en catastrophe…enfin, plus loin, deux chasseurs de Francazal, arrivés sur les lieux se percutent en vol!!!

21 nov. Un Mystère IV est en panne inexplicable de radioguidage, ainsi que deux autres avions à réaction qui auront de graves ennuis de moteur … au passage de 4 disques luisants et silencieux à la verticale de St Pierreville.

Début avril 1970, c’est encore un Mystère IV « accompagné par un ballet de boules lumineuses surgies (?) du Rhône » qui s’écrase enfin près de la Teste.

Mai 1970, un Bonanza est signalé en difficulté de vol. On ne retrouvera jamais épave ou passagers… mais les autorités dégageront « une épave d’avion mystère inconnu et non identifiable », l’enquête n’ira jamais plus loin.

1 juin 1971, un CESSNA s’écrase à St Front près du lac Arcône. Les habitants précisent alors que fréquemment le lieu est survolé par « des machines volantes et soufflantes ».

1er août 1975, un avion s’écrase à Marat. Les dépositions répétitives des témoins expliquent que l’appareil était surmonté de lumières pâles puis très vives au moment de l’impact.

1979 et 1980 apporteront la même dose d’énigmes et d’accidents mortels d’avions.

La terre maudite des Loups

Mais revenons, à présent, sur 3 catastrophes plus remarquables encore. D’abord celle de 1948. L’avion emportant la sœur du président Kennedy, Kathleen Kennedy Cavendish, s’écrase en un lieu nommé autrefois « terre de loups ». Certains y verront le prolongement de la vieille malédiction lancée par les indiens contre le président Lincoln et étendue à tous ses successeurs. Hasard, bien sûr! Toujours est-il que la sœur de Kennedy entra dans la légende du triangle de la Burle sous le nom de « fée du pot-au-Noir » ! Ensuite.

Trois avions qui n’existent pas

Le 18 sept. 1980 au Mt Devez un avion en perdition est vu entouré de feu et de fumée. Plusieurs brigades locales recherchent l’épave sans pouvoir la localiser… d’ailleurs aucun aérodrome ne signale de disparition. Qu’avaient vu tous ces témoins, dont des gendarmes ?

Février 1981, mêmes témoignages multiples d’un aéronef en difficulté à basse altitude : régime saccadé, feu, fumée. Les recherches ont lieu aussitôt, sans résultat. On retient certaines similitudes entres ces deux affaires dans les rapports d’observations dont certains (gendarmerie) sont indiscutables : les 2 « appareils » en détresse, jamais retrouvés, sont tous deux de couleur très claire et comportent de nombreux éclairages rouges, pris pour des feux de position ou d’atterrissage. Enquête classée sans suite.

L’énigme du 18ème passager

Enfin, le 22 janvier 1971. Un Nord 262 militaire quitte Villacoublay à 6h. Il est attendu vers 9h à Pierrelatte. Vers 8h le contrôle radar perd son contact. A 1342m d’altitude, au seuil du Mezilhac, près de la vallée de la Volane, l’appareil s’écrase au Suc du Paradou … le mal nommé? Tous les passagers trouvent la mort et l’Etat Français perd d’un seul coup, ici, les 7 premiers cerveaux de notre recherche nucléaire civile et militaire.

Curieusement il y aurait eu au nombre des victimes… un cadavre de trop, impossible à identifier. Ce sera l’énigme du 18ème passager. Enigme aussi les récits de ceux qui entendirent cercler l’appareil dont le bruit lourd des moteurs était accompagné de sifflements inhabituels allant jusqu’à couvrir le ronflement grave des turbo-compresseurs de ce genre d’avion…

Enigme aussi les deux formes ovoïdes, aperçues sur les lieux, « sombres et pourtant luisantes ». Les rapports n’en feront pas mention…

Silence sur la Burle…

Nous savons, pour en avoir eu preuve et certitude, que ces phénomènes continuent à se produire sur ce secteur toujours aux mêmes fréquences. La circulation aérienne use de nouveaux « couloirs » pour survoler ces zones pudiquement appelées « turbulentes ».

Et puis, à présent, on tait ces « incidents » survenant encore dans les plans de vol. De temps à autre la presse relate de vagues observations rapidement expliquées par le ballon sonde ou la retombée de satellite de service… Puis la Burle reprend possession de son triangle maudit. Peut-on se demander si ne pas faire état de certaines choses suffit à les exorciser ? il est à craindre que non. Aujourd’hui sur ces hauts plateaux on n’aime pas trop parler de ce que l’on voit (ou entend !) encore et toujours parfois la nuit ou le jour, dans la tempête ou sous le soleil. Tout ayant été galvaudé, ceux qui ont encore la sagesse de croire ce qu’ils voient et de l’admettre, n’osent le rapporter par crainte du ridicule ou des moyens de pression pour faire taire la rumeur. Encore combien de crash aériens pour admettre rationnellement ces phénomènes localisés et décrits ici bien avant l’apparition de nos modernes avions… depuis des siècles ?

Note: nous recommandons, en référence et bibliographie, sur le sujet l'excellent livre de Jean PEYRARD reprenant en détails tous ces éléments et bien plus...

André DOUZET

| |

|

|

|

|

|

|

|

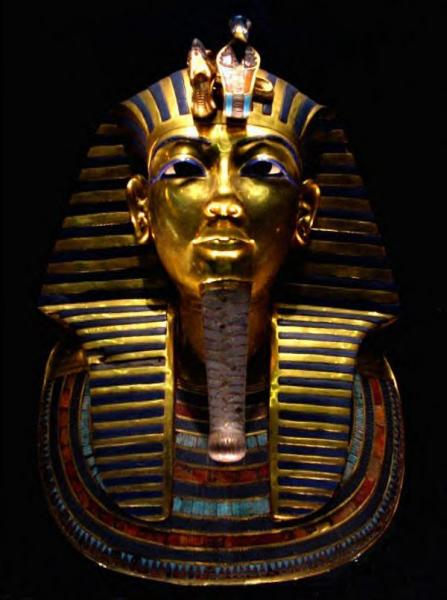

La malédiction de Toutankhamon

Premier article :

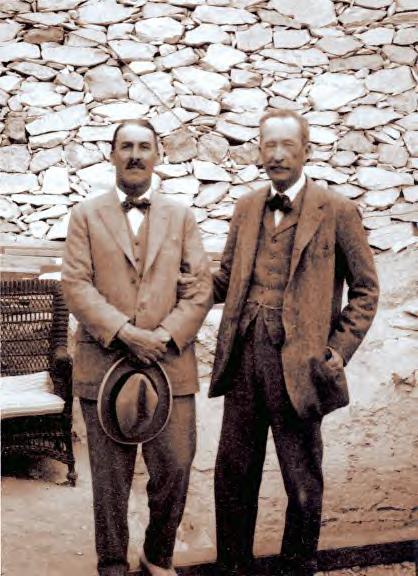

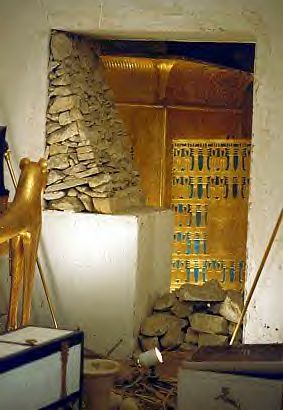

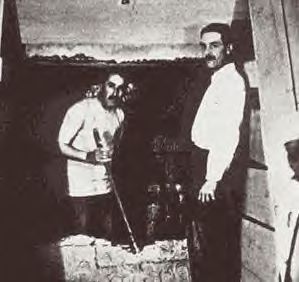

En 1905, dans la Vallée des Rois, Theodore Davis, riche américain plus attiré par l'argent que par la valeur historique de ses découvertes, découvre la tombe d'Horemheb ainsi qu'un récipient portant le nom de Toutankhamon. Après quelques années, Davis déclare qu'il n'y a plus rien à découvrir dans la vallée et abandonne sa concession. Pour l'archéologue Howard Carter (ci-dessous à gauche) , ancien associé de Davis, il reste une tombe royale qui n'a pas été trouvée, celle de Toutankhamon. En juin 1914, son mécène Lord Carnarvon (ci-dessous à droite) , un noble anglais richissime et passionné par l'antiquité égyptienne, lui obtient un permis de fouilles mais la première guerre mondiale éclate. En 1917, les recherches peuvent vraiment commencer. Pour Carter, il est clair que le seul endroit encore susceptible de cacher quelque chose c'est vers les cabanes des ouvriers de la tombe de Ramses VII. ll délimite alors un triangle formé par les tombes de Ramses VI, Ramses II et Merenptah. Personne n'avait encore creusé ici. Une fois les premières couches déblayées, ils se trouvent juste en dessous de la tombe de Ramses VI et de nouvelles cabanes apparaissent. Mais s'ils continuent à creuser là, les débris boucheraient l'entrée de la tombe, ils ne peuvent pas se le permettre car c'est le roi le plus célèbre découvert jusqu'à ce jour et les touristes affluent pour voir sa sépulture. À part quelques jarres (preuves que personne n'avait creusé ce terrain) le résultat est décevant. Vers 1919, ils délaissent la vallée et fouillent un peu plus loin pendant quelque temps, sans résultat non plus. Pourtant Carter ne veut pas abandonner.

En 1922, les maigres découvertes n'ayant pas contribué à alléger les dépenses que doit supporter Lord Carnarvon, celui annonce son intention d'arrêter. Pendant l'été, Carter lui propose alors de financer lui-même les fouilles mais en étant toujours sous la concession du comte. Impressionné par sa volonté et sa conviction, Carnarvon accepte de lui accorder une dernière saison. Mais il insiste pour continuer à la financer, sachant que les richesses de Carter ne sont pas énormes. Avant la reprise des fouilles, Carter achete un canari dans une cage dorée, pensant que son chant l'égaierait dans sa maison solitaire. Lorsqu'il vit l'oiseau, un de ses serviteurs s'exclame : C'est un oiseau d'or qui nous portera chance. Cette année, inshallah (si Dieu le veut), nous allons trouver une tombe remplie d'or. Dans la semaine qui suit l'achat du canari, Carter découvrera le tombeau de Toutankhamon... Ne se préoccupant plus de l'accès à la tombe de Ramses, les ouvriers mettent à jour une marche creusée dans la roche ; juste en-dessous de celles de Ramses. Le 5 novembre 1922, douze marches sont dégagées s'enfoncant dans le sol et conduisent à une porte murée. Sur la partie dégagée de la porte se trouve le sceau de la Nécropole royale, Anubis, preuve que cette tombe est destinée à un noble. Il trouve ensuite le sceau de Toutankhamon (ci-joint).

Cette fois c'est sûre, il a retrouvé la tombe de l'enfant-roi. Mais le doute revient vite. En effet, devant la porte se trouve également des débris portant les noms de Thoutmosis III, Amenhotep III et des scarabées avec ceux d'Akhénaton et de Semenkhkarê. Alors ce n'est peut-être pas une tombe, mais plutôt une simple cachette où on a déposé quelques objets. Carter écrit : Sans aucun doute, la tombe présentait tous les aspects propres à la XVIIIe dynastie. Etait-ce celle d'un aristocrate enterré là par autorisation royale ? Ou plutôt une cache royale, abritant pour des raisons de sécurité une momie et son mobilier ? A moins que ce ne fût la tombe du roi à qui j'avais consacré tant d'année de recherche ? Pour en être sûre, il faudrait ouvrir la porte. Comme c'est Carnarvon, retourné pour quelque temps en Angleterre, qui paie les fouilles, Carter lui envoit immédiatement un télégramme : Avons fait une découverte extraordinaire dans la Vallée. Une tombe somptueuse avec des sceaux intacts. L'avons rebouchée jusqu'à votre arrivée. Félicitations. Mais la mort du canari à cet heureux moment est considérée comme un mauvais présage. Voici le récit de ce qui est arrivé au canari, tiré du rapport de l'inspecteur général en charge des antiquités : Au cours des récentes fouilles qui ont permis de découvrir la tombe de Toutankhamon, M. Howard Carter (celui qui l'a découverte) avait dans sa maison un canari qui le régalait tous les jours de son chant joyeux. Un jour, toutefois, celui où on a mis au jour l'entrée de la tombe, un cobra est entré dans la maison, s'est jeté sur l'oiseau et l'a avalé. Or, les cobras sont rares en Égypte et on en voit peu en hiver; mais dans les temps anciens, ils étaient considérés comme le symbole de la royauté, et chaque pharaon portait ce symbole sur son front, comme pour signifier son pouvoir de frapper et de piquer ses ennemis. À son arrivée, le 24 novembre, la galerie menant à l'entrée de la tombe est déblayée. Alors que Carter et Carnarvon se préparent à ouvrir la première porte, un contremaître les met en garde : ils mourront comme l'oiseau, s'ils violent dans le repos de Toutankhamon. Les archéologues ne tiennent aucun compte de l'avertissement.

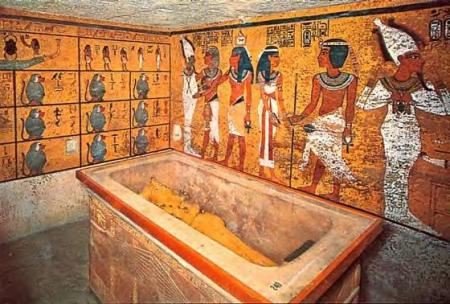

Elle débouche sur un corridor incliné puis sur une nouvelle porte, dans laquelle Carter y fait une petite ouverture et vérifie si le gaz chaud qui s'en échappe est dangereux à l'aide d'une bougie. La flamme vacille. Il met un moment à réaliser ce qu'il a devant les yeux. Et quand Carnarvon lui demande s'il voit quelque chose, il répond : Oui, des merveilles ! La tombe se compose d'une antichambre où sont trouvés bon nombre des objets domestiques devant accompagner Toutankhamon dans son voyage vers l'éternité. À côté de cette pièce se trouve une annexe, et tout au fond une ouverture qui donne accès à la chambre funéraire. Cette chambre est gardée par deux statues sentinelles noires représentant le ka.

Elle y contient le sarcophage de Toutankhamon ainsi que son cercueil. Sur les murs sont peintes des scènes représentant Toutankhamon dans l'au-delà. À côté de la chambre funéraire se trouve la chambre du trésor, où Carter découvre une magnifique châsse canope recouverte d'or (ci-dessous).

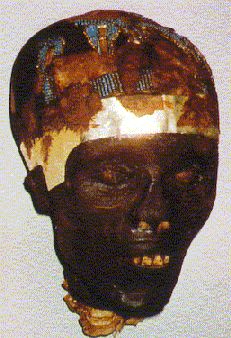

C'est l'objet le plus impressionnant du trésor. Il a décrit ce qu'il a vu lorsqu'il a regardé pour la première fois dans le Trésor : Face à la porte, du côté opposé, se trouvait le plus beau monument que j'ai jamais vu - sa beauté était telle que j'en étais muet d'étonnement et d'admiration. La partie centrale était constituée par un grand coffre en forme de châsse complètement recouvert d'or et surmonté d'une corniche de cobras sacrés. Autour se tenaient des statues en ronde-bosse des quatre déesses tutélaires des morts - gracieuses figures aux bras protecteurs étendus, dans une attitude si naturelle et si vivante, avec une expression de pitié et de compassion si vraie sur leur visage qu'on avait l'impression de commettre un sacrilège en les regardant. À partir de ce moment, Carter passa dix ans à inventorier et à restaurer plus de 3000 objets précieux placés dans la tombe Toutankhamon. Cinq mois après la découverte, Lord Carnarvon meurt le 5 avril 1923 suite à un empoisonnement du sang provoqué par une piqûre de moustique. À l'heure de son décès, à deux heures du matin, se produit au Caire une panne d'électricité inexplicable. Panne produite également dans son château de Highclere, en Angleterre, son chien a même poussé un dernier hurlement avant de mourir lui aussi à la même heure. Dans les mois suivants meurent le demi-frère du Lord, son infirmière, un médecin qui a radiographié la momie, l'égyptologue George Bénédicte attaché au Louvre meurt après avoir visité le tombeau, son homologue américain Arthur Mace connaîtra le même sort... On dénombre jusqu'à 27 morts mystérieuses. La plupart des victimes sont atteintes de maladie, la presse évoque un virus resté captif de la tombe pendant 3000 ans. Les analyses n'en révèlent pas la présence. De là naît la légende de la malédiction de la momie : Toutankhamon, mécontent d'avoir été dérangé dans son dernier sommeil, se serait vengé des profanateurs. Curieusement, le pharaon a oublié de châtier le pincipal responsable, Carter en personne !

Visage de Toutankhamon reconstituer

Deuxiéme article :

L'Unesco, on le sait, s'est préoccupée de sauver les inestimables monuments égyptiens que menace l'inondation artificielle du Nil, causée par l'édification du prochain barrage dont le colonel Nasser a fait l'une des bases de sa politique. A cette occasion, on se pose de nouveau l'étrange et hallucinante question de la malédiction des Pharaons. Pour l'Histoire pour Taus, Lucien Barnier fait le point du problème.

Otto Neubert, l'archéologue allemand, est-il un condamné à mort en sursis? Otto Neubert était de ce groupe de dix-neuf personnes qui, le vendredi 17 février 1923, assistèrent à l'ouverture du tombeau de Tout-AnkHamon. Une seule d'entre ces dix-neuf personnes est décédée de mort naturelle. Dix-sept autres ont disparu dans des conditions mystérieuses. Otto Neubert survit encore, mais il est parfois obsédé par l'avertissement gravé au fronton de la sépulture royale : « La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera le Pharaon ».

Otto Neubert sera-t-il la dernière victime d'une malédiction qui aurait déjà frappé dix-sept de ses compagnons par-delà trente-trois siècles ?

Nous sommes le 24 novembre 1922. Il fait encore nuit sur le Nil, dans la Vallée des Rois, à 740 kilomètres en amont du Caire. En ces lieux, les Egyptiens de l'Antiquité avaient édifié leur cité des Morts. Ici retentirent les hymnes sacrés des prêtres ; et c'est, ce soir du 24 novembre 1922, le silence qui pèse, un silence traversé parfois des hululements de la chouette et des jappements du chacal.

Dans ce décor étrange de tombeaux, cerné de montagnes et de gorges, une baraque en planches abrite trois personnes qui attendent impatiemment le lever du jour : Lord Carnarvon, riche industriel britannique, qui finance une expédition archéologique, Lady Evelyn, fille de lord Carnarvon, et un jeune égyptologue déjà réputé : Howard Carter. Dans cette barque se déroule une dramatique conversation. C'est lord Carnarvon qui, tourné vers Carter, lui demande

- Très franchement, Carter, croyez-vous que nous ayons raison de nous obstiner? De plus en plus, j'ai le sentiment que nos efforts sont parfaitement inutiles. Voilà cinq années que nous vivons comme des parias dans ce désert de déblais et de tombes... Je crois que nous ferions mieux...

Carter coupe sèchement lord Carnarvon

- Nous ferions mieux d'abandonner ?... Sûrement pas, lord Carnarvon. La victoire est proche et j'ai la certitude que les marches d'escalier que nous venons de découvrir nous conduiront vraisemblablement auprès de Tout-Ank-Hamon.

Alors Carnarvon, le visage ravagé par tant d'efforts et tant d'incertitudes, se tourne vers Carter

- Mais à quel prix, Carter, remporterons-nous la victoire ? J'étouffe à l'intérieur des tombes ; la poussière des catacombes me brûle les yeux. L'odeur des momies m'est devenue intolérable... Et puis qui sait... ? Si nous n'avions pas le droit de violer ces retraites de la mort ?

C'est désormais un climat de crainte qui règne sur le chantier où Carter précipite fébrilement le rythme des travaux. Un matin, vers onze heures, Carter crie aux ouvriers

- Enlevez les cailloux qui bloquent la seconde porte... Lord Carnarvon, voici le grand moment, voulez-vous me passer la barre de fer, afin que j'agrandisse l'ouverture.

Dix-huit personnes guettent fébrilement l'événement qui va surgir par-delà les millénaires. Carter est nerveux. Sa main tremblante tient une bougie. De l'air s'échappe par l'ouverture et fait vaciller la flamme.

Dramatique confrontation

Lord Carnarvon est impatient et il interroge d'un ton sec

- Que distinguez-vous ?

Carter lui répond comme s'il vivait en un rêve

- Je ne vois rien encore..., si, les contours ; et maintenant des ombres... puis des couleurs... enfin, des choses étonnantes, des têtes d'animaux qui se découpent en ombres grimaçantes sur les murs de pierre.

Carter ne peut plus parler ; il a devant lui un spectacle hallucinant : deux statues se fixent face à face, vêtues de pagnes et chaussées de sandales d'or ; sur leur front, brille le serpent sacré. Immobile, Carter contemple le mur qui a été édifié entre les deux gardiens de roc. Un combat épique déchire cet homme. L'être humain entend résonner en lui la voix de ce fellah qui, l'autre jour, en apprenant la découverte du tombeau, a dit

- Ces gens vont trouver de l'or... mais ils trouveront aussi la mort.

Carter se répète les avertissements venus de tous côtés et qui l'ont prévenu de la malédiction, lui ont parlé du sacrilège ; et le savant, l'égyptologue Carter s'insurge. Carter aborde alors son travail avec un esprit de sérieux, sans ce frisson d'horreur dont le charme mystérieux s'empare si aisément de la foule. A ce moment même, il n'écoute plus les contes à dormir debout ; il essaie de se persuader que le rituel funéraire des Egyptiens ne comportait aucune malédiction pour les vivants.

L'obsession du sacrilège

Et puis, le sort en est jeté. Le vendredi 17 février 1923, dix-neuf personnes sont rassemblées devant une porte qui est scellée. Les projecteurs électriques éclaboussent de lumière ces cubes de pierre qui, voilà trois mille ans, furent empilés en une sorte de prière funèbre. Carter enlève lentement une première épaisseur de pierres. Son disciple Callender avance un projecteur. Carter a devant les yeux un mur éclatant qui bouche toute l'entrée. C'est une muraille d'or massif qui apparaît. Lord Carnarvon et Lacau entrent immédiatement à la suite de Carter. Ils voient le linceul de lin dont les pans retombent sur le sarcophage. Humbles, bouleversés, les voici en présence du Pharaon. Ils restent là, trois heures durant, admiratifs, éblouis, tourmentés par l'obsession du sacrilège.

Au pied du cercueuil de quartz jaune, une déesse étend les bras et les ailes en un geste protecteur, comme pour écarter les intrus.

Carter et lord Carnarvon regardent longuement cette image, et, la nuit tombée sur le camp de l'expédition, ils reconstituent le film de cette journée fantastique.

Carter est brisé de fatigue et d'émotion. Pourtant son visage s'allume parfois d'une singulière émotion. Quel extraordinaire rendez-vous I

- Lorsque je suis sorti de la tombe et que j'ai vu les dernières lueurs du jour, il m'a semblé que la vallée elle-même avait changé et qu'elle était éclairée d'une étrange lumière.

Lord Carnarvon écoute ces confidences avec une sorte de recueillèment religieux et il demande à Carter

- Qu'est-ce qui vous a le plus ému ?

- Je crois que c'est cette humble couronne de fleurs des champs desséchées. Au milieu de tant de richesses, c'était peut-être le seul petit signe humain... le dernier adieu de la jeune veuve à son époux bien aimé.

Est-ce le rappel de ce témoignage émouvant qui a soudain ébranlé les nerfs de Carnarvon, mais celui-ci se dresse et tient, cet étrange discours à Carter

- J'ai vu la mort de très près, vous le savez, Carter, mais, jamais je ne me suis rappelé, avec autant de saisissement que tout à l'heure, les moments où j'ai failli quitter le monde des vivants... Je ne peux, plus supporter cette vision de Tout-Ank-Hamon, surgissant de son linceul de lin. Carter, nous avons violé une demeure sacrée. Tout dans cette tombe nous reprochait notre audace jusqu'à ce modeste appui-nuque en fer et son inscription : « Réveille-toi de cet évanouissement dans lequel tu te trouves. Tu triompheras de tout ce qu'on t'a fait... » Que penser de tout ce que nous venons de faire, Carter

Tandis que la kermesse s'installe à l'embouchure du Nil...

Ce que viennent de faire Carter et lord Carnarvon : la découverte de Tout-Ank-Hamon, est le jour même annoncé aux carrefours de toutes les capitales. Les manchettes des journaux proclament

« Les savants ont exhumé la dépouille de Tout-Ank-Hamon. La quantité de bijoux dont le roi égyptien était couvert dépasse l'imagination. » Alors, des hommes de notre temps veulent, eux aussi, contempler le visage, doux et paisible, d'un roi qui a défié trois millénaires. Par milliers, les touristes affluent en Egypte ; de toutes parts, ils accourent pour voir, eux aussi, le royal visage du Pharaon. Tandis que les paquebots accostent à l'embouchure du Nil, dans une atmosphère de joyeuse kermesse, à trois mille kilomètres de là, dans un château de la campagne anglaise, lord Carnarvon, qui fut l'initiateur de la fabuleuse découverte, agonise sur son lit. Il délire en prononçant le nom de Tout-AnkHamon, et dans un moment de lucidité, il s'écrie

- C'est fini, j'ai entendu l'appel et je me prépare.

Au même instant, la lumière s'éteint dans toute la maison. L'infirmière, épouvantée, s'enfuit de la chambre. Lorsqu'elle revient, dix minutes plus tard, lord Carnarvon est mort. Une mystérieuse tragédie commence et avec elle commence une énigme. Six mois après la mort de lord Carnarvon, son jeune frère, le Colonel Aubrey Herbert, meurt a son tour. Très peu de temps après, l'infirmière qui avait soigné lord Carnarvon décède dans des conditions inexpliquées. Est-ce véritablement le hasard ? Ensuite s'éteint le secrétaire de Carter, Richard Bathell. Trois mois plus tard, son père le suit.

De ses ailes, la mort...

Au frontispice de la sépulture de Tout-Ank-Hamon était gravé cet avertissement : « La mort touchera de ses ailes celui qui dérangera le Pharaon ». De ses ailes, la mort a effectivement touché tous ceux qui furent présents à l'ouverture du tombeau, ce vendredi 17 février 1923. Alors une rubrique s'installe dans la presse mondiale. Elle a pour titre

« La vengeance du Pharaon». Comme un bulletin nécrologique régulier, cette rubrique tient registre des victimes sucessives : le professeur Lafleur, ami intime de Carter, le savant Arthur Mace, le docteur White. Le cas du docteur White est un des plus singuliers. Il était un collaborateur parmi les plus zélés de Carter. Il fut un des premiers à pénétrer dans la chambre mortuaire. En sortant, il ressentit un malaise et, depuis ce jour, souffrit d'une dépression nerveuse. Au grand désespoir de sa famille, quelques jours après, il se pendit. Dans une lettre d'adieu, il a écrit : « J'ai succombé à une malédiction qui m'a forcé à disparaître ».

Avant de remettre la momie de Tout-Ank-Hamon au musée du Caire, un savant, du nom de Archibald Douglas Reed, reçut l'ordre de radiographier cette momie afin de voir s'il n'y avait pas par hasard des corps étrangers à l'intérieur de la dépouille. Reed se mit à l'oeuvre. Et, dès le lendemain, il tomba malade. Cet homme de constitution robuste fut emporté en quelques jours. A la liste funeste des victimes, d'année en année, sont venus s'ajouter les noms du docteur Breastead, du savant Harkness, des professeurs Vinlock, Allan Gardiner, Foucart, ainsi que les chercheurs Jay Gould, et. Joel Woof. Les savants Astor, Bruyère, Callender, Lucas, Bathell, et bien d'autres qui, tous, avaient été mêlés à l'affaire de Tout-Ank-Hamon sont morts jeunes et certainement prématurément.

Alors, que penser ?

Arrêtons là ce chapitre d'histoire qui commence comme un conte des Mille et Une Nuits et s'achève à la manière d'un procès-verbal de greffier. La découverte du tombeau de Tout-Ank-Hamon, en présence de dix-neuf personnes, est un fait. C'est aussi un fait que dix-sept de ces personnes ont disparu dans des conditions le plus souvent étranges. Mais ces dix-sept personnes sont-elles des victimes expiatoires, qui auraient été poursuivies en quelque lieu où elles se fussent réfugiées, par l'implacable vengeance des Pharaons ?

- Nous sommes des victimes affirment dans leur dernier adieu lord Carnarvon et Evelyn White.

- Peut-être avons-nous été condamnés en franchissant l'enceinte sacrée de la sépulture royale, pense le dernier survivant, Otto Neubert.

- Non, il n'y a pas de malédiction des Pharaons. Cette légende est une forme dégénérée des histoires de fantômes. proclame Howard Carter avant de s'éteindre à l'âge de 70 ans.

De 1'éminent témoignage de Carter, se saisissent nombre de savants qui nous expliquent : il est vrai que lord Carnarvon mourut un mois et demi après l'exhumation de la momie, mais il avait été piqué par un scorpion. Quant au suicide d'Evelyn White, il faut le considérer comme le tragique dénouement dune dépression nerveuse qui avait épuisé cet homme soumis au rude travail des fouilles et de l'exploration dans des conditions particulièrement harassantes.

Nous pouvons admettre, en effet, que le moral de lord Carnarvon et du professeur Evelyn White ait été atteint ; autrement dit, ces hommes ont pu céder à l'envoûtement des récits fantastiques qui étaient racontés par les fellah pendant les veillées au camp des archéologues dans la Vallée des Rois. Mais quand bien même on admettrait cet argument, on n'expliquerait pas pour autant la mort foudroyante d'Arthur Mace, ni celle d'Archibald Douglas Reed, qui fut emporté en huit jours. Non, on n'expliquerait. pas cette stupéfiante succession de dix-sept décès. Estce à dire qu'on ne saura jamais découvrir des causes logiques, scientifiques à cette irritante énigme ?

Je ne le crois pas. Peut être les murs du tombeau royal étaient-ils enduits de poison, que l'atmosphère sèche des sépultures hermétiquement closes aurait protégé contre toute altération. C'est une explication possible. Ou bien, les savants américains d'Oak Ridge ont-ils raison de supposer que les Egyptiens auraient connu le secret atomique et qu'ils avaient disposé près de leurs morts des substances radioactives ? C'est une autre explication possible.

Enfin, dernière en date des explications scientifiques proposées, celle du docteur Geoffrey Dean de l'Hôpital de Port-Elizabeth, en Afrique du Sud. Cet homme de science croit que les dix-sept égyptologues morts mystérieusement ne doivent pas être considérés comme les victimes d'une vengeance sacrée, mais comme les victimes d'une maladie : l'histoplasmosis, qui est provoquée par un virus se développant. parmi les excréments des chauves-souris. Ce serait une explication admissible. Les salles souterraines des pyramides égyptiennes sont effectivement des repaires de chauves-souris. Mais il n'y avait aucune chauve-souris dans la sépulture de Tout-Ank-Hamon pour la raison bien simple que cette sépulture était rigoureusement murée par d'énormes cubes de pierre parfaitement ajustés. Et on en était là de cette obsédante énigme des Pharaons ; quand, le 11 mars 1959, quelqu'un aperçut un cadavre flottant sur le Nil. Le nom du mort : Zakaria Gonein. La profession de ce désespéré : archéologues. Signe distinctif : a découvert la pyramide de Sakkara, sous les sables du désert. Causes de la mort suicide.

Y a-t-il en fait une malédiction des pharaons?

C'est une énigme, non résolue.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Quand deux vieux amis se retrouvent

15/06/2007 23:45

L'homme qui dut s'arrêter à sa grande fureur pour réparer un pneu à plat était quelqu'un d'instruit et ayant du bien. Ce qui ne l'empêcha pas d'avoir affaire à un zombi. Voici comment cela c'est passé. Un vieillard se tenant près de la voiture en panne dit au voyageur fort embarrassé qu'un de ses amis n'allait pas tarder à passer pour l'aider.

En attendant, il lui offrait de venir prendre un café dans sa maison. L'homme accepta et le suivit. Au cours de leur entretien devant un café, le vieillard affirma être un Bokor, un sorcier vaudou. Son invité témoigna d'un scepticisme poli.

Sur quoi le sorcier le considèra d'un air pensif et lui demanda s'il avait connu un certain M.Célestin, mort six mois plus tôt. Ils avaient été de grands amis, répliqua l'invité. " Aimeriez-vous le voir ? " murmura le bokor. Il fit claquer un fouet six fois de suite et une porte s'ouvrit. A pas traînants, l'air soumis, les yeux vides, Célestin entra - lui qui dans la vie avait été un homme du même milieu que le voyageur. Plein de pitié, celui-ci fit un geste instinctif pour tendre sa tasse au zombi. Le sorcier s'interposa précipitamment. Rien n'est plus dangereux, expliqua-t-il, que de donner quelque chose à un mort de la main à la main.

Le zombi attendait passivement. Le bokor expliqua que Célestin était mort, envoûté par un autre sorcier, et lui avait été vendu pour 12 dollars.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Les fées de Cottingley

Croyez-vous aux fées ?

"Un événement historique : des fées photographiées ! " Tel était le titre d'un article publié en 1920 dans l'une des principales revues anglaises illustré avec la photo d'une fillette entourée par un groupe de petits personnages ressemblant à des fées. Un autre document montrait une seconde jeune fille contemplant une petite créature ailée semblable à un lutin. Les jeunes filles étaient France Griffiths et Elsie Wright. Elles s'étaient photographiées l'une l'autre et comme aucune des deux ne s'était jamais servi d'un appareil photo auparavant, il était peu propable que ce soit un habile truquage. L'auteur de l'article était Sir Arthur Conan Doyle (ci-dessous) , père de Sherlock Holmes, héros de célèbres histoires policières.

En quelques jours, le numéro avec les photos et l'article sur les fées de Cottingley était épuisé. La nouvelle de l'existence de ces documents fit le tour du monde et déclencha une controverse qui n'est pas éteinte aujourd'hui. Les filles semblaient sincères, les photographies aussi. Même de sceptiques enquêteurs se demandèrent si, après tout, il ne pourrait pas y avoir des fées.

Croyez-vous aux fées ? A cette question la plupart d'entre nous répondraient carrément : "Non ! " De tout les phénomènes surnaturels, les fées semblent le plus invraisemblable. L'idée est si absurde que nous usons même de l'espression "contes de fées" pour qualifier des mensonges évidents. Cependant, le créateur de Sherlock Holmes, ce maître logicien, se sentait assez sûr pour déclarer publiquement qu'il croyait aux fées. Et Conan Doyle n'était pas le seul. Lord Dowding (ci-dessous) , un des chefs de l'armée de l'air britannique pendant la Seconde Guerre mondiale et personnalité puissante s'il en fut, croyait implicitement aux fées. Il arrivait à cet homme raisonnable et plutôt sévère de montrer à ses visiteurs un livre de photos de fées et de parler d'elles avec autant de conviction que de tactique militaire. D'autres individus dignes de confiance et apparamment bien équilibrés, dont des ecclésiastiques, des professeurs et des médecins, ont soutenu que ces créatures existent - certains attestant en avoir vu. Mais ce qu'ils avaient aperçu était rarement de charmantes petites créatures avec des ailes en gaze légère, commes celles que France Griffiths et Elsie Wright avaient photographiées. C'était des êtres parfois hideux, souvent terrifiants et, à l'occasion, diaboliques.

La croyance aux fées était jadis universelle et elles étaient considérées comme une puissance redoutable avec laquelle il fallait compter. Evans Wentz, auteur de " La Croyance aux fées dans les contrées celtes " qui fait autorité en la matière, notait qu' "il semble n'y avoir jamais eu de tribu sauvage ou de race ou de nation d'hommes civilisés qui n'aient pas cru sous une forme ou une autre à un monde invisible, peuplé d'êtres invisibles." Wentz soutient que "les fées existent en réalité en tant qu'êtres ou intelligences invisibles". Considérant le monde des fées comme "un fait chimique", Wentz en venait à la conclusion que le royaume des fées est un endroit réel, existant "dans un monde invisible à l'intérieur duquel le monde visible est immergé comme une île dans un océan inexploré et qui est peuplé de plus d'espèces d'êtres vivants que notre monde, parce que imcomparablement plus vaste et présentant davantage de possibilités".

Voyons donc ce qu'il y avait sous ce titre de 1920 " Un évenement historique : des fées photographiées".

Aussi incroyable que l'histoire puisse paraître, on n'en a jamais démontré la fausseté.

Durant l'été de 1917, Frances Griffiths, jeune Sud-Africaine de 10 ans, arriva à Cottingley (ci-dessous) , petit village du Yorkshire, pour un séjour chez sa cousine Elsie Wright, âgée de 13 ans. Derrière la maison d'Elsie, il y avait un vallon solitaire, sauvage et ravissant, bordé par un torrent. Il ne tarda pas à devenir le lieu de prédilection des fillettes, qui prétendirent y rencontrer des fées et jouer avec elles. Rien d'étonnant si les parents d'Elsie ne prirent pas ces histoires au sérieux, mais à la longue, quand Elsie le supplia pour la énième fois de lui permettre de prouver qu'elle disait la vérité, Mr. Wright lui prêta son nouvel appareil de photo. Il glissa une plaque à l'intérieur, régla l'appareil et montra à Elsie comment s'en servir.

Moins d'une heure après, les fillettes étaient de retour, et, un peu plus tard, Arthur Wright développa la plaque. On y voyait sans erreur possible Frances Griffiths, le menton posé sur sa main et une troupe de fées avec des ailes de papillon folâtrant et dansant autour d'elle. (ci-dessous)

Stupéfait, mais pas encore convaincu, Mr. Wrigth prêta à nouveau aux fillettes l'appareil chargé d'une plaque. Cette fois, la photographie montrait Elsie avec une petite créature ailée en collant, maillot et bonnet pointu, prête à sauter sur elle. (ci-dessous)

Les parents Wright se dirent que les filles avaient dû se servir de découpures. Le père d'Elsie fouilla le vallon à la recherche de bouts de papier ou de rognures de carton, mais il ne trouva rien. On ne trouva non plus aucun indice dans la chambre à coucher des fillettes. Toujours persuadés d'êtres mystifiés, mais troublés de voir les filles se cramponner à leur histoire, les parents décidèrent que le mieux était de laisser tomber. Les fillettes ne purent plus se servir de l'appareil photo et les deux épreuves furent rangées sur une étagère ou elles restèrent pendant trois ans.

En 1920, Mrs. Wright assista sur place à une conférence. Le conférencier en vint à parler des fées et Mrs. Wright lui parla des photographies. En suite de quoi, celles-ci furent transmises à Edward L. Gardner, membre influent d'une organisation s'intérressant à l'occultisme, la société théosophique, qui se préoccupait particulièrement de photographie des esprits. Au début, Gardner ne fut guère impressionné, mais il fit quand même vérifier les négatifs par Henry Snelling, un photographe de profession expert en matière de truquages photographiques.

Snelling déclara que les deux photos étaient authentiques. "Ces deux négatifs sont ceux de photographies non truquées, intégralement authentiques à simple impression. Travail d'extérieur montrant le mouvement dans toutes les figures de fées. Aucune trace de travail en studio impliquant l'utilisation de silhouettes en papier ou en carton, de fonds sombres, de figurines peintes, ect. A mon avis, ce sont deux photos honnêtes, non retouchées."

C'est alors que Sir Arthur Conan Doyle apporta son immense réputation dans l'affaire. Il était en train de préparer un article sur les fées pour le numéro de Noël du Strand Magazine et pensa pouvoir utiliser ces photos pour l'illustrer. Mais il lui fallait d'abord des preuves supplémentaires de leur authenticité. Les négatifs furent examinés par Kodak. Ses experts déclarèrent aussi ne pouvoir trouver aucun indice de truquage, tout en n'en écartant pas la possibilité.

Gardner se rendit alors à Cottingley et s'entendit avec Elsie et Frances, laquelle vivait désormais en Angleterre, pour qu'elles essaient de prendre d'autres photos. Il donna aux jeunes filles, âgées maintenant de 16 et 13 ans, un nouvel appareil pour chacune avec un jeu de plaques, qui avaient été marquées sans qu'elles le sachent. Assez curieusement, aucun témoin indépendant n'alla avec elles dans le vallon, peut-être parce que les fées risquaient de se montrer seulement à des gens bien disposés à leur égard et avaient besoin de plusieurs mois pour s'habituer à des étrangers.

Bien que le temps ait été exceptionnellement mauvais tout au long des deux semaines suivantes, les jeunes filles prirent trois autres photos. (ci-dessous) Sur chacune figuraient des fées minuscules. La société ayant fourni les plaques vérifia que c'étaient bien celles marquées par ses soins et après une analyse approfondie ne put détecter aucune fraude. Gardner fut convaincu. Il souligna que les Wright ne recherchaient pas la publicité, qu'ils avaient insisté pour que leurs véritables noms ne soient pas révélés dans l'article de Conan Doyle et qu'ils refusaient tout paiement pour les photos. Il fit remarquer aussi qu'un truquage aurait demandé énormèment de temps et exigé des connaissances techniques dépassant de beaucoup celles d'un photographe amateur.

Se reposant sur le rapport de Gardner, Conan Doyle fit paraître son récit sensationnel. Il le fit suivre d'un autre article en mars 1921 et d'un livre intitulé " La venue des fées " . Mais il ne se rendit jamais en personne à Cottingley et ne parla jamais aux deux jeunes filles. Par contre, le voyant Geoffrey Hodson ne s'en priva pas . Après plusieurs semaines, lui aussi fut convaincu de leur sincérité. Gardner et lui conclurent que les deux jeunes filles étaient des voyantes et que Frances était un médium exceptionnellement bon dont l'ectoplasme était utilisé par les fées pour se matérialiser sous des formes sensibles à l'appareil photo.

Voyant les photos aujourd'hui, un sceptique n'hésiterait pas à dire qu'elles sont truquées. Les fées sont de petites créatures stéréotypées répondant à l'image classique jusqu'aux bouts de leurs ailes de gaze et dont les coiffures sont même à la mode de 1920. Sur la première et la plus célèbre des photos, Frances regarde droit devant elle sans se soucier apparemment des petits personnages folâtrant sous ses yeux. Dans la deuxième, la main d'Elsie ne semble pas normale - elle est d'une taille inhabituelle et paraît disloquée au poignet. Bien que les jeunes filles aient continué à voir les fées et prétendu que le vallon fourmillait de toutes sortes de fées, elles ne prirent jamais plus de photos.

Dans cette affaire, les adultes se sont-ils autosuggestionnés ? Les critiques font remarquer que Gardner était intervenu en tant que chercheur dans le domaine du paranormal, Hodson croyait fermement aux fées, Mrs. Wright était théosophe et, avec toute sa réputation de logicien, Conan Doyle était devenu un adepte du spiritisme, attiré vers cette croyance par suite du désespoir qu'il ressentit de la mort d'un fils tendrement aimé. Peut-être étaient-ils tous un peu trop portés à croire aux fées de Cottingley ?

Gardner s'en défendit avec chaleur, appelant l'attention sur un témoignage qui surgit tout à fait à l'improviste un an après l'article de Conan Doyle. Un amie de Frances Griffith, en Afrique du Sud, exhiba une copie de la première photo de fées que Frances lui avait envoyée dans une lettre de 1917. Non seulement cela s'était passé plusieurs années avant que Conan Doyle rende l'affaire publique, mais aussi Frances traitait la question des fées en une seule phrase désinvolte noyée dans un bavardage sur ses poupées, ses parents et une autre photo d'elle-même. Ce qui venait à l'appui de l'affirmation de Gardner que, pour Frances Griffith, il n'y avait rien d'extraordinaire à voir des fées et que, comme Elsie Wrigth le lui avait dit, Frances fixait l'appareil parce qu'elles s'intéressait davantage à la photo que l'on prenait d'elle qu'à des fées qu'elle pouvait voir tous les jours.

Gardner expliquait aussi la bizarre apparence de la main d'Elsie en disant qu'elle avait des mains et des doigts exceptionnellement longs. En ce qui concerne l'aspect trop conventionnel des fées, Geoffrey Hodson (ci-dessous)soutenait que les fées choisissent souvent de se matérialiser sous les formes sous lesquelles paysans ou enfants ont coutume de les imaginer ou en donnat d'elles une image qu'ils admirent particulièrement. " La surprise, disait-il, serait qu'elles soient différentes."

Selon Conan Doyle et Gardner, les jeunes filles ne cherchèrent pas à prendre d'autres photos après 1920 parce qu'elles avaient perdu leur simplicité et leur innocence enfantines. De plus, si elles continuaient à être de bonnes voyantes, quoique limitées, l'ectoplasme de Frances ne convenait plus au fées, aussi ne pouvaient-elles s'en servir pour prendre une forme susceptible d'être photographiée. " La puberté est souvent fatale au pouvoir psychique" , a écrit Conan Doyle. Ces photos ont été le résultat d'une combinaison exceptionnelle de circonstances et d'individus, a dit Gardner. Depuis lors, peu de tentatives pour photographier des fées ont abouti ; aucune n'a donné quelque chose de comparable aux résultats obtenus par Frances et Elsie.

Cottingley s'enorgueillit aujourd'hui d'un chemin portant le nom de " la combe aux fées ", souvenir d'un événement du XXé siècle et d'un phénomène apparemment inexplicable. Car, en dépit de l'accablante publicité à laquelle les Wright ne purent échapper malgré tout, personne n'a jamais démontré de façon convaincante que les photos des fées étaient truquées. Si elles l'étaient, alors la famille Wright - ou quelqu'un d'autre - possédait apparemment, en matière de photographie, un génie qui mystifia tous les spécialistes.

Et si les photos étaient authentiques ? Se pourrait-il, après tout, que les fées existassent ?

| |

|

|

|

|

|

|

|

Etait-ce un dinosaure ?

18/06/2007 01:36

En 1932, un contremaître d'une plantation suédoise de caoutchouc tomba sur un énorme monstre en Afrique centrale. Parti chasser dans le marais de la vallée du Kasaï, J.C.Johanson et son porteur africain virent brusquement une créature de 15 mètres de long avec une tête et une queue de lézard. Les deux hommes se hâtèrent de rentrer sans chercher à en voir davantage, mais en traversant un marais sur leur route ils tombèrent de nouveau sur le géant. Il arrachait des quartiers de viande d'un rhinocéros qu'il avait tué.

" C'était tout simplement terrifiant, écrivit plus tard Johanson...Au début je faisais attention de ne pas bouger puis je pensai à mon appareil photo. Je pouvais entendre distinctement la gueule du lézard broyer les os du rhinocéros. Au moment ou je déclenchais mon appareil de prise de vue, il sauta dans l'eau profonde. C'en était trop pour mon système nerveux. Complètement épuisé, je m'affaissai derrière le buisson qui m'avait protégé....L'obscurité recouvrit mes yeux...Je devais ressembler à un fou quand je regagnai le camp...agitant mon appareil photo de façon stupide et proférant des sons inintelligibles...Je restai huit jours couché avec la fièvre et inconscient la plupart du temps."

Les photographies que Johanson avait prises furent développées, mais elles n'étaient pas nettes. Se peut-il vraiment qu'elles représentent un dinosaure qui aurait échappé à l'extinction ?

| |

|

|

|

|

|

|

|

Empreintes de pied dans la neige de l'Everest

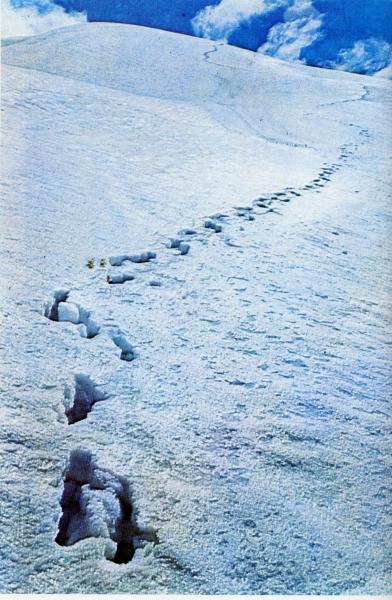

Il était environ l'heure du thé par un après-midi froid de novembre 1951. Les alpinistes britanniques Eric Shipton (ci-dessous) et Michael Ward qui revenaient de l'expédition de reconnaissance sur l'Everest s'avançaient sur le glacier Menlung à quelque 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, entre le Tibet et le Népal. Ils tombèrent soudain sur une empreinte de pied géante dans la neige. Elle mesurait 30 centimètres sur 45 !

Dès qu'ils la virent, les deux hommes s'arrêtèrent et se regardèrent. Ils savaient que l'empreinte venait d'être faite parce qu'elle n'avait pas eu le temps de s'effacer. Cela impliquait qu'elle était plus proche de la réalité qu'une empreinte qui, en s'effaçant, paraît plus grande. Sa taille en était par suite d'autant plus étonnante.

Est-ce qu'elle provenait du pied d'un homme géant ou bien d'un énorme monstre des neiges ? Tandis qu'ils réfléchissaient et avant qu'ils puissent se remettre de leur surprise initiale, ils remarquèrent une serie de traces qui paraissaient récentes dans la neige épaisse qui bordait la frange du glacier. Trop excités pour parler, ils suivirent la piste sur plus d'un Kilomètre avant que la couche de neige devînt trop mince et que la piste disparût. Les deux montagnards chevronnés comprirent qu'ils pouvaient être à la veille d'une découverte anthropologique importante et se mirent rapidement à prendre des photographies.

Utilisant le piolet de Ward et ses bottes de neige pour indiquer l'échelle, shipton prit deux photographies sur lesquelles les empreintes de pas étaient bien nettes et parfaitement au point. Ces photographies furent à l'origine d'une contreverse, de doutes et parfois d'une totale incrédulité dans tous les pays ou elles furent par la suite reproduites. En dehors de ceux qui considèraient les photographies comme n'importe quoi sauf un truquage, personne ne récusait le fait que les empreintes n'avaient pas été faites par des singes, des ours, des léopards ou de simples être humains. Dans ce cas alors quelle sorte de créature avait précédé les explorateurs dans cette partie reculée de l'Himalaya ?

Quelle qu'elle fût, elle avait cinq orteils séparés, les deux à l'intérieur étant plus grands que les autres, les plus petits serrés ensemble et le talon plat et exceptionnellement large. Si Eric Shipton avait eu quelque doute au moment ou il photographiait les empreintes en 1951, il avait certainement fait son opinion dix ans plus tard. Dans la préface du livre d'Odette Tchernine " L'homme des neiges et compagnie", il écrivait :

"Avant 1951, bien que j'aie vu, comme d'autres voyageurs, plusieurs séries de traces inexplicables dans les neiges de l'Himalaya et du Karakoram, et que j'aie entendu mes amis sherpa raconter d'innombrables histoires de "Yéti", j'étais enclin à considérer cette créature comme imaginaire. Mais les traces que Michael Ward...et moi-même découvrîmes dans le bassin de Menlung après l'expédition de reconnaissance sur l'Everest étaient si fraîches et montraient avec tant de netteté l'aspect et le contour de pieds nus, qu'il ne pouvait y avoir absolument aucun doute : une grande créature était passée par là peu de temps auparavant et, quelle qu'elle fût, ce n'était pas un être humain, ni un ours ni aucune espèce de singe dont on connaissait l'existence en Asie."

| |

|

|

|

|

|

|

|

Des Mammouths dans la forêt sibérienne

18/06/2007 22:51

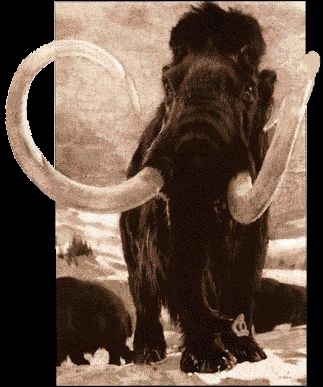

En 1918, un chasseur russe explorait la taïga - la grande forêt qui couvre près de 8 millions de Kilomètres carrés en Sibérie - quand il rencontra d'immenses traces dans d'épaisses couches de boue près d'un lac situé dans une clairière. Ces empreintes mesuraient environ 60 centimètres de large sur 45 de long et semblaient ovales. Il s'agissait, sans aucun doute, d'un quadrupède qui avait erré dans les bois.

Le chasseur suivit les traces par curiosité, découvrant, de temps en temps, des tas de crottes apparemment composées de matières végétales. Les branches des arbres étaient cassées à environ 3 mètres de haut comme si l'énorme tête de l'animal s'était forcée un passage. Il suivit les traces pendant des jours. Puis il aperçut les empreintes d'un second animal, puis une zone piétinée, comme si la rencontre avait excité les deux animaux qui partirent alors ensemble.

Le chasseur les suivit. Soudain, un après-midi, il les vit. C'étaient d'énormes éléphants, à fourrure, avec de grandes défenses blanches recourbées vers le haut. Leur fourrure était d'une couleur noisette foncé, très épaisse sur l'arrière-train mais plus légère par-devant. Les bêtes se déplaçaient très lentement. Les derniers mammouths sont morts, croit-on, il y a plus de douze mille ans et le chasseur n'avait jamais entendu parler d'eux. Mais en a-t-il vu un ?

| |

|

|

|

|