|

|

[ J'ai lu ] [ Cinéma d'Horreur ] [ Cinéma Fantastique ] [ Jeux Vidéos ] [ Series Fantastiques ] [ Vie Extraterrestre ] [ Insolite ] [ Esprits & Fantômes ]

|

|

|

|

Elle est pas belle la vie ?

01/07/2007 02:33

Bonsoir tout le monde

Suis content car je viens de découvrir comment mettre un lien dans une image ou un texte (ha la bonne heure !!)

Wi, il était temps.....ça m'ouvre plein de possibilités .....je pourrais par exemple mettre un lien pour chaque article mais vu le nombre ça va me prendre un temps fou !!!

Je verais bien.....peut-être petit à petit .....En tout cas le "Blog du fantastique" s'agrandit ...il pousse vite et c'est tant mieux ...

Je souhaite une bonne nuit à ce qui passe par là ......@+

| |

|

|

|

|

|

|

|

Quelques dates d'apparition de Nessie

Le Loch Ness

1880

Un plongeur nommé Duncan McDonald tomba sur la bête alors qu'il essayait de récupérer un bateau endommagé sur le Loch Ness. "Je travaillais sous l'eau, dit-il, quand tout à coup le monstre nagea près de moi aussi détendu et calme qu'on pouvait le souhaiter. Il ne fit pas attention à moi, mais j'aperçus l'un de ses yeux quand il me dépassa. Il était petit, gris et sinistre. Je n'aurais pas aimé lui déplaire, ni le mettre en colère par quoi que ce fût." A cette époque, l'opinion générale était que Nessie, bien que d'aspect affreux et de mauvaise humeur quand elle était irritée, n'avait pas coutume de déranger ni d'effayer les gens.

le 22 juillet 1933

Il était quatre heures de l'après-midi le 22 juillet 1933 ; Mr. et Mrs. George Spicer rentraient à Londres en voiture après un circuit dans les Highlands, en Ecosse. Ils étaient à mi-chemin entre les villages de Dores et de Foyers sur la rive sur du Loch Ness quand Mrs. Spicer remarqua soudain quelque chose qui sortait des hautes fougères à flanc de colline.

Elle poussa un cri et ils virent avec horreur un long cou onduleux, suivi d'un corps pesant, se traîner hors des fougères, sur la route. Il était gris foncé comme un éléphant. Mr. Spicer déclara qu'il ressemblait à un énorme escargot surmonté d'un long cou. Il avait une tête minuscule pour son énorme taille - 7 à 9 mètres de long - et tenait dans sa gueule ce qui ressemblait à un agneau. Il semblait se dandiner sur des nageoires pendant que les Spicer, qui n'en croyaient pas leurs yeux, le contemplaient. Il ne fit attention à eux bien que Mr. Spicer eût freiné brutalement et bondi sur la route. Il descendit la berge vers le lac et disparut dans les eaux jusque-là calmes et tranquilles au milieu d'un éclaboussement. L'incroyable créature ne laissa aucune trace sur la route - simplement un homme et une femme qui se regardaient étonnés, sans voix et très éffrayés.

Le 22 mai 1933

L'hôtelier John Mackay aperçut le serpent lacuste le 22 mai 1933. Il déclara qu'il vit la bête lacuste faire "bouillonner et écumer" l'eau en dressant de façon grotesque sa petite tête. Bien que Mackay ait devancé les Spicer de deux mois pour rencontrer Nessie, ce fut l'histoire de George Spicer qui fut la plus écoutée et la plus crue dans les milieux profanes.

Le 12 novembre 1933

Ce fut ce jour là Que Mr. Hugh Gray prit une photo devenu célèbre depuis. Elle fut tout d'abord publiée dans le journal écossais Daily Record, puis reproduite dans le monde entier. C'était la confirmation complète dont avaient besoin les admirateurs de Nessie. Selon les déclarations de Gray, il marchait sur le rivage du Loch Ness près de Foyers, appareil photographique en main, quand, de son observatoire, une falaise de 10 mètres de haut, il vit l'eau calme à ses pieds "exploser dans une grande agitation". Une énorme forme émergea en face de lui et un long cou se dressa. Durant les quelques secondes que le monstre fit surface, Mr. Gray prit rapidement cinq clichés. En raison des embruns qu'il avait projetés, on ne distinguait pas nettement cet "objet de grandes dimensions". Par la suite, quatre des cinq négatifs se révélèrent vierges. Le bon négatif fut montré à des experts de la société Kodak qui certifièrent qu'il n'avait été en aucune manière retouché - et, une fois de plus, seuls les zoologistes de métier restèrent insatisfaits. Mrs. J.R. Norman, du British Museum, déclara : "Les possiblités se réduisent à ce que cet objet soit un Hyperoodon, un requin de la plus grande espèce, ou une simple épave." Le professeur Graham Kerr, de l'université de Glasgow, considérait que la photographie n'était pas "convaincante de l'existence d'une créature vivante".

1934

Un huissier du coin, Alexander Campbell, retint l'attention en 1934 quand il raconta son histoire de Nessie. Selon ses dires, il était parti pêcher dans un bateau à rames avec deux amis quand "une masse gris sombre en forme de rocher" s'éleva de l'eau, y resta un moment, puis plongea sans produire autre chose que quelques rides (Campbell fut tenace sinon logique. En 1958, il dit que Nessie lui était encore apparue, mais cette fois elle provoqua un "petit raz de marée" qui l'envoya faire une culbute dans le lac).

Avril 1934

Puis en avril 1934 arriva la fameuse "photo du chirurgien" prise par un chirurgien londonien nommé Kenneth Wilson. Il avait monté un téléobjectif sur son appareil photo car son passe-temps était de photographier les trains. Tandis qu'il se dirigeait en voiture vers le sud après les vacances dans le nord de l'Ecosse, il s'arrêta à 7h30 du matin et descendit se dégourdir les jambes. Il se trouvait sur une pente à environ 60 mètres au-dessus de la surface du Loch Ness, quand soudain il vit l'eau commencer à tourbillonner et remarqua que "la tête de quelque étrange animal se dressait". Il courut vers sa voiture et revint avec son appareil photo de format trois quarts et pris rapidement quatre photos. Sur deux d'entre elles, il n'y avait rien, mais l'une montrait le long cou arqué du monstre et la dernière révélait sa petite tête disproportionnée sur le point de disparaître dans l'eau. Les photos de la tête et du cou parurent dans le Daly Mail à Londres. Comme souvent dans le passé le public manifesta de l'intérêt, mais les autorités restèrent sceptiques.

été 1934

Un scieur de Glendoe vit Nessie à 9 heures du matin cet été-là. Il signala 12 bosses, "chacune de 30 cm, hors de l'eau". Il disait dans un article du Scotsman, daté du 6 juillet 1934 : "Le jour était si clair que je pouvais distinguer les gouttes d'eau qui retombaient quand le monstre s'ébrouait. Il atteignit Glendoe Pier et sortit son cou hors de l'eau à l'endroit ou un torrent se jette dans le Loch. En fait, il ne vint pas à terre, mais semblait chasser près du bord, et je ne peux pas comprendre comment il pouvait se déplacer sans l'aide de nageoires ou de pieds."

Le 4 février 1954

Le témoin, Mr. David Slorach, racontait ce qui lui était arrivé en conduisant pour se rendre à un rendez-vous d'affaires à Inverness dans la matiné du 4 février. En regardant à droite pour admirer la vue sur le Loch Ness, il vit quelque chose d'inhabituel dans l'eau. Sa forme lui rappelait "un bibelot amusant, populaire à une certaine époque : un chat de porcelaine au long cou". "La chose" qu'il avait en face de lui y ressemblait tout à fait en ce qui concernait le cou et la tête. "Une oreille flasque recouvrait la place présumée de l'oeil et quatre panaches noirs pendaient dans le cou...La chose fendait l'eau à vive allure, laissant un énorme sillage derrière elle. Je ralentis à 60 Kilomètres/heure environ, mais la chose fonçait en avant et le perdis bientôt de vue derrière un bouquet d'arbres."

août 1962

L'écrivain et journaliste F.W.Holiday était passionné par l'énigme de la bête ou du monstre du Loch Ness depuis 1933 quand il avait 12 ans. Un matin, vingt-neuf ans plus tard, en août 1962, il s'installa sur le flanc d'une colline près de Foyers et armé de jumelles il attendit l'apparition du monstre. Il décrivit la suite dans son livre "La grande bête du Loch Ness". $

"A une douzaine de mètres environ dans le Loch, en face du bief, un objet fit une apparition soudaine. Il était noir, brillant et rond, et dépassait la surface d'environ un mètre. Il plongea aussitôt de nouveau avec violence et produisit une énorme lame de fond. Une immense vague circulaire se propagea vers moi comme si un hippopotame avait plongé...juste en dessous de la surface, je discernais une forme. Elle était épaisse au centre et mince aux extrémités ; sa couleur, une sorte de gris noirâtre...Quand un souffle d'air fortuit toucha la surface, elle disparut au milieu d'une myriade de rides ; mais quand l'eau se calma, elle était toujours là. A en juger par la largeur du bief, elle mesurait de 12 à 14 mètres de long."

Le Monstre du Loch Ness ressemblerait à ceux-ci

Le 19 octobre 1962

Mr.James, fondateur de l'Office d'enquête sur les phénomènes du Loch Ness, déclara aux spectateurs lors d'une émission télévisé, que sa veille avait été fructueuse. Il dit :

"Le 19 octobre 1962, au milieu de l'après-midi, nous avions sept personnes à Temple Pier et soudain chacun fut alerté par une grande activité des saumons. Au bout de quelques minutes, les saumons commencèrent à paniquer, zigzaguant au milieu du Loch - et immédiatement nous constatâmes qu'un objet suivait les saumons ; chacun d'entre nous put le voir pendant pratiquement trois ou quatre minutes."

Le 28 août 1968

Une équipe du Département d'électronique appliquée de l'université de Birmingham installa un sonar sur le Loch à l'extrèmité de l'un des appontements. L'antenne était pointée sur le coin sud-ouest et selon l'écrivain Holiday les savants obtinrent un "sensationnel succès". Une caméra photographiait l'écran du tube cathodique toutes les dix secondes, mais pendant quelques jours on ne vit rien d'intéressant. Puis à 4h30, dans l'après-midi du 28 août se produisit une séquence remarquable de 13 minutes. " Un gros objet s'éleva rapidement du fond du lac à une distance de 800 mètres, sa vitesse ascensionnelle étant de près de 30 mètres par minutes, écrivit Holiday. Il s'élevait en oblique par rapport au sonar avec une vitesse d'environ 6,5 noeuds et fut bientôt à 1 Kilomètre de distance. Cet objet changea alors de direction pour se rapprocher de l'appontement à 9 noeuds en gardant la même immersion.

Finalement, il plongea vers le fond à environ 30 mètres par minutes avant de remonter de nouveau à une distance de 600 mètres quand il sortit, apparemment, du faisceau du sonar et fut perdu pour l'enregistrement. Pendant ce temps, un second gros objet avait été détecté à 500 mètres de l'appontement qui plongea finalement à la vitesse fantastique de 135 mètres à la minute. Les deux objets restèrent en immersion à plusieurs mètres de profondeur."

L'un des chefs de cette équipe, le Dr H. Braithwaite, écrivit plus tard un article sur cette recherche au sonar ou il déclarait : "Les taux élevés de descente et de montée rendent très improbable que les objets aperçus aient été des bancs de poissons, et des spécialistes de la pêche que nous avons consultés ne peuvent pas indiquer de quels poissons il pourrait s'agir. Il est tentant de supposer qu'il s'agissait peut-être des fabuleux monstres du loch Ness observés aujourd'hui pour la première fois dans leurs ébats sous-marins."

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

Les hommes-léopards

Le soleil était brûlant, mais les vertes profondeurs de la jungle étaient fraîches. On pouvait entendre les bruits habituels aux animaux qui y vivent invisibles tandis qu'une jeune fille suivait le sentier pour rentrer chez elle. Soudain, il y eu un nouveau son - un cri sauvage. Si la malheureuse avait eu le temps de penser avant que des griffes acérées déchirent sa gorge, elle aurait cru que c'était un léopard. Mais la créature qui la tua, arracha ses seins et les mangea était un homme se conduisant comme une bête.

C'était un homme-léopard, un de ces redoutables tueurs rituels qui portent des peaux de léopard et des griffes en acier. Ils appartiennent à des sociétés secrètes interdites, dont les racines plongent dans les antiques croyances païennes, et ils prétendent avoir la force du léopard. Ils tuentet mutilent leurs victimes, se fondent dans la jungle et n'en resurgissent que pour tuer à nouveau. Pendant la plus grande partie de leur vie, ce sont des hommes ordinaires. Mais lorsqu'ils endossent leur déguisement en peau de léopard, ils deviennent comme ces bêtes qu'ils vénèrent, les grands prédateurs de la jungle.

Accessoirs de l'homme-léopard

Maniant des sortes de couteaux à trois pointes qui font des marques qui ressemblent à des griffes de léopard, ces bandes de tueurs terrorisent les populations de l'Afrique occidentale. La plupart de leurs victimes sont des femmes. Après avoir tué une femme en lui lacérant la veine jugulaire, l'homme-léopard lui coupe les seins et les mange. Cette secte sanguinaire existe encore au XXé siècle. En 1938, 400 femmes indigènes ont été tuées aux alentours de Wamba au Congo belge, devenu le Zaïre. Après sa capture un homme-léopard conduisit les policiers auprès de 38 cadavres de femmes ; à toutes on avait coupé les seins.

Les autorités essaient d'exterminer cette secte. Des hommes sont arrêtés, jugés et exécutés pour mettre fin aux cas les plus condamnables et servir d'avertissement pour les autres.

| |

|

|

|

|

|

|

|

La mangouste qui parlait

02/07/2007 00:01

Le cas le plus étrange qui le consacre (Harry Price chasseur de fantômes) au comble du ridicule porte sur un animal baptisé Gef, une mangouste soi-disant dotée du don de la parole ! L’affaire commence en 1931 dans une ferme de montagne sur Isle of Man, une île située au large de la côte de Lancashire, au Nord-Ouest de l’Angleterre. D’après la famille Irving qui vit à Crashen’s Gap, cette espèce de belette se nourrit de lapins et parle plusieurs langues, imitant même d’autres animaux ou racontant des contes aux enfants. Price part enquêter sur cette légende en compagnie de R.S. Lambert, l’auteur d’une célèbre émission de radio de l’époque, The Listener, mais l’animal refuse de communiquer. Price fait néanmoins le lien avec Voirey Irving, une jeune fille de 13 ans dont la présence semble contribuer aux manifestations de la mangouste parlante. Le détective de l’étrange ne parviendra pas à détecter la moindre trace de supercherie. Et l’implication de Lambert dans cet échec lui vaudra son licenciement par la BBC. Un autre enquêteur du nom de Nandor Fodor se risque à interroger de nombreux témoins sur le phénomène, sans plus de succès. Il en conclura que la mangouste pourrait très bien avoir appris à parler comme un perroquet ! Quoi qu’il en soit, le cadavre d’un animal ressemblant étrangement à Gef est aperçu quelques années plus tard. Encore aujourd’hui, son fantôme continue de nourrir les superstitions locales.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Le vampire de Londres

John George Haigh but le sang de neuf personnes qu’il a ensuite dissoute dans l’acide. meurt en 1949, pendu.

En Angleterre, l’affaire John Haigh, surnommé "le vampire de Londres" est encore dans toutes les mémoires.

John George Haigh s’était rendu coupable de neuf assassinats sur la personne d’amis et de diverses connaissances qu’il attirait chez lui dans le seul but de "boire leur sang".

Après avoir mis en confiance ses victime et leur avoir offert à boire (boisson dans laquelle il avait soigneusement versé un puissant narcotique), il les tuait en les égorgeant puis buvait leur sang... à l’aide d’une paille plantée dans leur veine jugulaire, et il se débarrassait ensuite de leurs corps dans un bain d’acide !

Dans ses Mémoires, écrites en prison, John Haigh a expliqué l’origine de son goût pour le sang.

Lorsqu’il était enfant, à l’âge de dix ans, il se blessa un jour au doigt avec une brosse métallique. Voyant son doigt saigner, il le porta naturellement à sa bouche, et là, éprouva alors pour la première fois une sensation étrange, le goût du sang. Dès lors, cette passion s’empara de lui au point que, lorsqu’il était "en manque", d’horribles cauchemars le poursuivaient au cours desquels il se voyait errant dans une forêt de crucifix dégoulinant de sang et sous lesquels il tendait une coupe pour la remplir du breuvage coupe qu’il n’arrivait jamais à boire. Il s’éveillait alors, la gorge en feu, et devait pour se calmer trouver une victime.

Il fut condamné à mort et pendu dans la cour de la prison de Wandsworth le 10 août 1949.

| |

|

|

|

|

|

|

|

La comtesse de sang Elizabeth Bathory

Il est impossible de s'intéresser au phénomène, réel ou imaginaire, du vampirisme sans se référer à un personnage qui défraya la chronique au XVIIE siècle en Hongrie et Transylvanie, et qui a provoqué, dans la mémoire des peuples, l'apparition d'une image surprenante, ambiguë, terrifiante, qui est loin de laisser indifférent : la comtesse Elizabeth Bathory est en effet une des incarnations les plus caractéristiques de ce que l'on a coutume de classer dans la catégorie des vampires humains, malgré les interférences inévitables qui se sont produites entre ce que l'on sait de sa vie et des zones d'ombre que l'on n'a pas osé dévoiler en plein jour. Ce fut une criminelle, assurément. Mais ce fut aussi une femme mystérieuse qui a emporté dans la tombe de lourds secrets qu'il est bien difficile de cerner en toute objectivité.

Château de Csejthe

Elizabeth Bathory est née en 1560, d'une famille de sang royal, comptant dans ses proches parents le prince de Transylvanie, Sigismond Bathory, un oncle qui devint roi de Pologne, des gouverneurs de province, de hauts magistrats, des évêques et un cardinal. Cette famille remontait très loin dans le temps et comptait un certain nombre d'aventuriers hongrois descendant probablement des Huns et qui s'étaient imposés par le sang et la violence, comme il était de règle à ces époques troublées où la Hongrie allait passer d'un paganisme pur et dur à un catholicisme très inféodé à Rome. Du temps d'Elizabeth, rien n'était d'ailleurs vraiment net dans cette région bouleversée par l'apparition des Réformateurs luthériens et calvinistes et où le catholicisme romain se heurtait au Christianisme orthodoxe et aux innombrables communautés musulmanes disséminées par les Turcs. Sans parler des vestiges virulents d'un paganisme hérité du fonds asiatique :" L'ancienne terre des Daces était païenne encore, et sa civilisation avait deux siècles de retard 1 sur celle de l'Europe occidentale. Là, régnaient, gouvernées par une mystérieuse déesse Mielliki, les innombrables forces des grands bois, tandis qu'à l'Ouest, le vent habitait seul, la montagne de Nadas. Il y avait un dieu unique, Isten, et l'arbre d'Isten, l'herbe d'Isten, l'oiseau d'Isten...

Dans les Carpates superstitieuses, il y avait surtout le diable, Ordôg, servi par des sorcières, elles-mêmes assistées de chiens et de chats noirs. Et tout venait encore des esprits de la nature et des fées des éléments ; de Delibab, la fée de midi aimée du vent et mère des mirages 2, des Tünders 3, sœurs de toutes merveilles et de la Vierge de la cascade peignant ses cheveux d'eau 4. Dans les cercles d'arbres sacrés, de chênes et de noyers féconds, se célébraient encore secrètement les anciens cultes du soleil et de la lune, de l'aurore, et du cheval noir de la nuit 5. C'est dans cette atmosphère très particulière, encombrée de sortilèges et de traditions ancestrales venus d'ailleurs, que se déroula l'enfance d'Elizabeth Bathory, et cela explique certainement beaucoup de choses concernant le comportement et le mode de pensée de cette comtesse qu'il faut bien se résoudre à qualifier de ", sanglante ".Il faut aussi prendre en compte la lourde hérédité d'Elizabeth : sa lignée ne comportait pas que des petits saints, bien au contraire. Un certain nombre de ses ancêtres avaient été des brutes sanguinaires, et dans sa parenté immédiate se trouvaient quelques homosexuels mâles notoires. Un de ses frères était un dépravé pour lequel tout était bon, la plus tendre fillette comme la plus ratatinée des femmes âgées. Une de ses tantes grande dame de la cour de Hongrie défrayait la chronique scandaleuse : lesbienne impénitente, on disait, tribade " à l'époque, elle était tenue pour responsable de la dépravation de douzaines de petites filles. Et puis, la propre nourrice d'Elizabeth, joIlona, qui deviendra son âme damnée, personnage trouble et inquiétant, pratiquant la magie noire et les sortilèges les plus pervers, eut une influence déterminante sur l'évolution de son esprit.

Les descriptions qu'on possède d'Elizabeth Bathory, ainsi qu'un portrait qu'on en a conservé, nous la montrent d'une grande beauté : " Les démons étaient déjà en elle ; ses yeux larges et noirs les cachaient en leur morne profondeur ; son visage était pâle de leur antique poison. Sa bouche était sinueuse comme un petit serpent qui passe, son front haut, obstiné, sans défaillance. Et le menton, appuyé sur la grande fraise plate, avait cette courbe molle de l'insanité ou du vice particulier. Elle ressemblait à quelque Valois dessiné par Clouet, Henri Ill peut-être, en féminin 1. " Bref, quelque chose de mélancolique, de secret et de cruel. Le blason des Bathory n'était-il pas composé de trois dents de loup, d'un croissant de lune, d'un soleil en forme d'étoile à six pointes, le tout entouré d'un dragon qui se mord la queue ?

On ne sait pas grand-chose sur la jeunesse et l'adolescence d'Elizabeth, sinon qu'elle se réfugiait souvent dans une solitude farouche. Par ailleurs, depuis son plus jeune âge, elle souffrait de maux de tête parfois intolérables qui la faisaient se rouler par terre. Était-ce de l'épilepsie ? Il semble plutôt qu'Elizabeth était en proie à des crises d'hystérie qu'il serait tentant d'assimiler à des crises de possession démoniaque.

Mais cette hystérie explique en partie sa déviance sexuelle : sa sensualité était exacerbée, mais morbide, et si elle ne refusa pas les contacts masculins, elle évolua toute sa vie dans des retraites peuplées uniquement de femmes ; elle ne sacrifia jamais un seul homme à ses débauches, mais uniquement des femmes, et elle était incontestablement homosexuelle. On prétend même que c'est sa tante Klara Bathory, qu'elle fréquentait assidûment, qui l'avait initiée au culte de Sapho.

Il faut dire que l'homosexualité était à la mode, en cette fin de XvIe siècle : à Paris, la cour des Valois donnait un exemple que s'empressaient de suivre les autres cours européennes, orientales autant qu'occidentales, celle de Rome ne faisant pas exception. Et le lesbianisme descendait même dans la rue :en Allemagne et dans tout le Saint-Empire, il y avait encore des héritières de cette étrange secte de triba des flagellantes qui parcouraient, au XlVe siècle, les villes et les villages, se mettant nues en public, se fouettant mutuellement, hurlant des chants et pratiquant des attouchements indécents. Vestiges d'un culte de la Déesse des Origines ? Probablement, mais avec des rituels érotiques sanguinaires. On peut toujours se demander si Elizabeth Bathory, si précocement initiée par sa tante Klara, n'a pas consacré sa vie à cette religion instinctuelle et viscérale tout entière vouée à l'adoration de la Grande Déesse des temps obscurs, celle qu'on a prisé trop hâtivement pour la terrible Hécate lunaire, divinité grecque des carrefours (où rôde également le Diable !), et qui n'est en réalité que l'image du Soleil rouge, divinité ô combien féminine, la fameuse et cruelle Artémis des Scythes, celle qui, dans la tragédie d'Euripide, Iphigénie en Tauride, réclame incessamment le sang des mortels pour nourrir son existence surnaturelle ? Il y a là un bel exemple de vampirisme 1. Mais l'homosexualité d'Elizabeth Bathory n'était pas exclusive. On lui prête plusieurs aventures masculines avant son mariage et après son veuvage. Toute jeune, immédiatement après sa puberté, elle aurait eu une petite fille d'un paysan. Elle avait quatorze ans et elle était déjà fiancée à Férencz Nàdasdy, un comte appartenant à la meilleure noblesse hongroise, redoutable guerrier qui devint illustre et mérita, par la suite, le titre de " Héros noir de la Hongrie ". Mais on sait ce que signifiaient les mariages dans la bonne société d'alors. Il semble que, se trouvant enceinte, elle demanda à Ursula Nàdasdy, mère de son fiancé, laquelle était chargée de sa " protection ", la permission d'aller dire adieu à sa propre mère, Anna Bathory, accompagnée d'une seule femme en qui elle avait toute confiance. On ne dit pas si Anna Bathory approuva le comportement de sa fille, mais elle fit contre mauvaise fortune bon cœur. Craignant le scandale et la rupture du mariage de sa fille, elle aurait amené secrètement Elizabeth dans un de ses châteaux les plus éloignés, du côté de la Transylvanie, laissant courir le bruit que sa fille, atteinte d'une maladie contagieuse, avait besoin de repos et d'isolement absolus. Elle l'aurait alors soignée, aidée d'une femme venue du château familial de Csejthe et d'une accoucheuse qui avait fait le serment de ne rien révéler. Une petite fille serait donc née, à laquelle on aurait donné également le prénom d'Elizabeth, et qui aurait été confiée., Moyennant pension, à la femme de Csejthe qui avait accompagné sa fille. Quant à la sage-femme, elle fut renvoyée de Roumanie avec de quoi vivre largement, mais interdiction de jamais revenir en Hongrie. C'est alors qu'Elizabeth Bathory et sa mère seraient parties directement pour Varanno où devaient êtres célébrés les noces de l'héritière des Bathory avec l'héritier des Nàdasdy.

Château de Csejthe

Ces noces eurent lieu le 8 mai 1575. Elizabeth avait quinze ans, et son mari en avait vingt et un. L'empereur Maximilien de Habsbourg assista lui-même au mariage. Le roi Matthias de Hongrie et l'archiduc d'Autriche envoyèrent de somptueux cadeaux aux nouveaux époux qui s'en allèrent passer leur lune de miel dans le château de Csejthe, dans le district de Nyitra, région montagneuse du nord-ouest de la Hongrie, encore célèbre aujourd'hui par la qualité de ses vignobles, mais aussi pour ses châteaux forts en ruines, ses histoires de fantômes et ses traditions vivaces de vampires et de loups-garous. Mais le séjour de Férencz Nàdasdy fut de courte durée. Ses devoirs de combattant l'appelaient à la guerre à travers toute la Hongrie et les pays avoisinants. Il laissa donc sa jeune et belle épouse régner sur le château de Csejthe et sur les vastes domaines qui l'entouraient. Que se passa-t-il donc alors ? Il est probable que la sensualité d'Elizabeth, fortement éveillée par son mari - qui lui fit d'ailleurs deux enfants - se sentit quelque peu frustrée. On lui prêta plusieurs intrigues amoureuses, mais sans lendemain, dont une avec un de ses cousins, le comte Gyorgy Thurzo, futur premier ministre de Hongrie et qui fut d'ailleurs, par la suite, son juge le plus sévère.

Cela ne veut pas dire que les époux ne s'entendaient pas bien : au contraire, leurs retrouvailles étaient toujours de nouvelles lunes de miel. Mais le seul tort du mari était d'être trop souvent absent. Et, un jour de 1586 ou 1587, alors que Férencz Nàdasdy était en plein combat contre les Serbes, on raconte qu'arriva au château de Csejthe (un grand jeune homme au teint cadavérique, dont le nom est resté perdu pour l'histoire. Il était habillé de noir, avait de profonds yeux noirs et de longs cheveux noirs tombant jusqu'aux épaules. Lorsque les servantes de la comtesse racontèrent au village de Csejthe qu'il avait aussi des canines qu'elles jugeaient anormalement longues, plus personne ne douta qu'un vampire s'était installé au château, et les villageois n'allèrent plus se coucher sans avoir soigneusement barricadé leurs portes et leurs fenêtres avec des planches 1 ". Cette histoire s'inscrit très bien dans le décor que suscite le personnage hors pair de la comtesse Bathory, mais elle est plus que suspecte. Toujours est-il qu'Elizabeth s'absenta pendant plusieurs semaines. Était-elle partie avec son " vampire " ? Les villageois murmurèrent, paraît-il, que la comtesse avait été littéralement " vampirisée " par le sombre inconnu. Il est plus vraisemblable de croire que cet homme était une sorte de sorcier, ou de prêtre plein, qui initia Elizabeth à certaines pratiques magiques. Car elle ne faisait pas mystère de ses fréquentations auprès des mages, des sorcières et autres personnages, toujours féminins, qui officiaient dans les forêts, à l'abri des regards indiscrets.

Plus intrigante est la relation entretenue réellement par Elizabeth Bathory avec une mystérieuse inconnue, dont personne ne savait le nom, , et qui venait voir Elizabeth, déguisée en garçon. Une servante avait dit à deux hommes, - ils en témoignèrent au procès -, que, sans le vouloir, elle avait surpris la comtesse seule avec cette inconnue, torturant une jeune fille dont les bras étaient attachés très serrés et si couverts de sang qu'on ne les voyait plus ,. Ce n'était pas une paysanne, mais une femme de qualité qui, sans être masquée, éprouvait le besoin de se travestir, sans doute pour éviter de se faire reconnaître. " Cette visiteuse, pour laquelle on emploie le mot " dame ", était-elle une amie descendue de quelque château des environs pour ces fêtes à deux ? Amie ignorée et intermittente, en tout cas, puisqu'à Csejthe on connaissait à peu près tout le monde appartenant à la contrée. Une étrangère ? Alors, quelles étaient exactement les relations entre elle et Elizabeth ? Leurs sadiques plaisirs étaient-ils les seuls " Il est bien difficile de répondre, d'autant plus que si la comtesse Bathory a commis et fait commettre d'innombrables crimes de sang sur des jeunes filles, on a considérablement brodé sur son action. Et ce ne sont pas les minutes de son procès, pourtant fort précises quant aux témoignages recueillis, qui peuvent donner la solution des véritables motivations d'Elizabeth Bathory.

Cependant, Férencz Nàdasdy mourut soudainement en 1604. Devenue veuve, la comtesse semble n'avoir rien changé à son mode de vie. Les tortures qu'elle infligeait à ses servantes, elle les pratiquait depuis longtemps et son mari le savait parfaitement, considérant celles-ci comme de simples amusements de la part de sa femme. D'ailleurs, dans toutes les maisons nobles de ce temps, il était courant de fouetter les servantes pour un oui ou pour un non. L'état de servage n'existait plus en Hongrie, mais les vieilles habitudes ont du mal à disparaître, surtout quand elles sont acceptées, bon gré, mal gré, par celles qui en sont les victimes. L'un des témoignages du procès est catégorique : à la question de savoir depuis combien de temps la comtesse maltraitait les jeunes filles, un témoin répond : , Elle commença quand son mari était encore en vie, mais alors ne les tuait pas. Le comte le savait et ne s'en souciait guère. " On raconte une curieuse anecdote à ce sujet, non pas sur le début des sévices opérés par Elizabeth, mais sur la naissance de sa fascination pour le sang qui coule. " Un jour qu'elle avait frappé une servante assez violemment pour la faire saigner du nez, parce qu'elle lui avait tiré les cheveux en la peignant, un peu du sang de la jeune fille tomba sur le poignet d'Elizabeth. Un peu plus tard, la comtesse crut remarquer que la peau de l'endroit où était tombé le sang était devenue plus blanche et plus douce que la peau environnante. Intriguée, elle se baigna le visage avec le sang d'une des victimes de ses orgies sadiques. Son visage lui sembla rajeuni et revivifié par le traitement 1. "

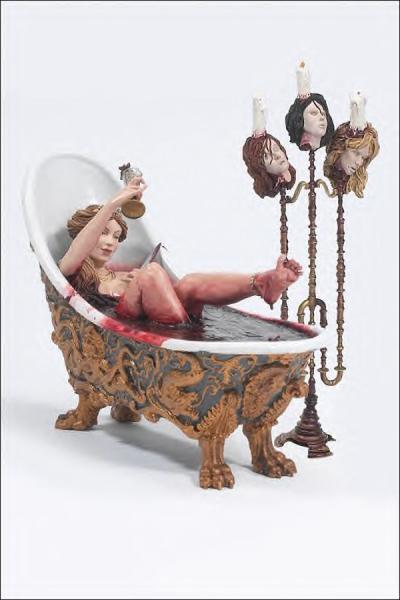

Le souci primordial d'Elizabeth Bathory, depuis son plus jeune âge, avait été sa beauté: elle avait une peur atroce de vieillir et de s'enlaidir. Il n'en fallait pas plus pour s'imaginer qu'elle pouvait indéfiniment préserver sa beauté grâce à du sang frais de jeunes filles, de préférence vierges, donc revêtues de cette aura magique que confère la virginité. " Le sang, c'est la vie ! " répétait Renfield au docteur Seward. Mais pour Elizabeth Bathory, la vie, c'était la beauté et la jeunesse. Si l'anecdote est vraie, on comprend mieux ce goût du sang chez elle. Et cela nous ramène inévitablement au vampirisme.

Elizabeth Bathory passait son temps au château de Csejthe, faisant également de fréquents séjours à Presbourg et surtout dans la demeure qu'elle avait acquise à Vienne, non loin de la cathédrale, demeure qui semble avoir été marquée aussi par de sanglantes orgies. A Csejthe comme ailleurs, Elizabeth était toujours accompagnée de sa nourrice jo Ilona et de sa servante Dorottya Szentes, dite Dorko, deux femmes vieilles, vulgaires, sales, d'une totale immoralité ' et probablement sectatrices d'une de ces mystérieuses cohortes de sorcières avorteuses qui pullulaient encore dans les campagnes de l'Europe centrale. Il semble qu'elles aient été les principales pourvoyeuses de " chair freiche " de la comtesse, en même temps que ses "agents d'exécution " quand il s'agissait de frapper, de saigner, puis d'enterrer les malheureuses victimes. Autour de ce duo infernal, il y avait un homme à tout faire, Ujvari johanes, dit Ficzko, une sorte de nabot disgracieux, et une lavandière, Katalin Beniezky. Elizabeth vivait au milieu de cette troupe entièrement vouée à son service et à la satisfaction de ses instincts les plus bas. Cela constituait pour elle le personnel permanent et indispensable. Mais il y avait aussi le personnel " volant ", de belles jeunes filles dont elle faisait ses servantes, et parfois ses concubines, du moins tant qu'elle y trouvait une certaine nouveauté. Car ces " servantes " disparaissaient les unes après les autres, et il fallait bien que le " personnel permanent " se chargeât de renouveler un cheptel qui devait être toujours jeune et beau. Certes, il y en avait toujours en réserve. On prétend même que la comtesse veillait à ce que ces jeunes filles retenues prisonnières fussent bien nourries et engraissées, car elle croyait que plus elles étaient dodues, plus elles avaient de sang dans les veines, et que plus elles étaient bien portantes, plus la vertu de ce sang était efficace. Plus que jamais, le sang était la vie: Elizabeth Bathory croyait-elle pouvoir échapper au vieillissement et à la mort, et gagner ainsi une éternelle jeunesse ? Il semble qu'il faille prendre très au sérieux cette conviction.

Un autre personnage vint bientôt compléter la sinistre troupe, une certaine Darvulia Anna. On a largement brodé sur cette femme sous prétexte que son nom évoque celui de Dracula. Il n'est pas nécessaire d'en venir là, car il apparaît que Darvulia était une sorcière de la meilleure tradition, une magicienne noire qui connaissait des formules et des incantations sataniques et qui n'hésitait pas, comme le fera plus tard la Voisin, en France, au moment de l'affaire des Poisons, à procéder à des sacrifices humains pour obtenir l'aide des puissances démoniaques. Sans doute Darvulia Anna sut-elle convaincre Elizabeth Bathory, déjà quadragénaire mais toujours très belle, qu'elle connaissait les recettes infaillibles pour prolonger indéfiniment cette beauté. La comtesse ne put plus se passer de Darvulia, et il est établi que la présence de cette ( sorcière" ne fit qu'augmenter la fréquence des (, sacrifices " qu'Elizabeth offrait à la mystérieuse divinité assoiffée de sang qu'elle n'avait jamais cessé d'adorer depuis sa plus tendre enfance. Les plus belles filles de Transylvanie et de Hongrie, lorsqu'elles étaient repérées par les émissaires de la comtesse, prenaient le chemin du château de Csejthe. Tous les moyens étaient bons : menaces, intimidation, promesses d'argent, achat pur et simple dans certaines familles pauvres. Mais la plupart d'entre elles ne ressortaient jamais plus de la sinistre forteresse.

On a probablement fort exagéré les récits concernant les supplices infligés à ces innocentes jeunes filles par la comtesse Bathory et ses âmes damnées. Mais il en est de suffisamment établis pour se faire une idée de l'atmosphère malsaine et macabre qui régnait dans les souterrains du château de Csejthe. Les filles étaient frappées avec violence. Certaines avaient le cou percé selon la plus pure tradition vampirique. D'autres étaient liées avec des cordes qu'on tordait ensuite afin qu'elles puissent s'enfoncer dans les chairs, ce qui permettait de leur ouvrir les veines et de faire jaillir le sang sur la comtesse. On prétend même' qu'on remplissait parfois des baignoires de sang et qu'Elizabeth s'y baignait avec ravissement. Mais comme sa peau délicate ne supportait pas d'être essuyée avec des serviettes, ce sont d'autres filles qui devaient la débarrasser du sang en lui léchant tout le corps avec leurs langues. Celles qui, ne supportant pas une telle horreur, s'évanouissaient, étaient ensuite sévèrement châtiées avant de servir de victimes à leur tour. On imagine aisément le contexte érotique de ces rituels. Selon certaines sources, toujours quelque peu discutables, certaines de ces jeunes filles finissaient leur vie dans le lit même de la comtesse. Elizabeth faisait venir les filles qui lui plaisaient le mieux et s'abîmait avec elles des nuits entières dans des embrassements - et des embrasements - homosexuels, avant de les mordre cruellement, parfois jusqu'à la mort. On comprend que de telles relations aient pu intéresser au plus haut point un spécialiste de l'érotisme dans la souffrance comme l'a été Georges Bataille, et aussi inspirer un certain nombre de films plus ou moins érotiques, mais parfaitement sadiques.

Il y a aussi la fameuse "Vierge de Fer". Est-ce une légende ? Actuellement, cet automate monstrueux peut encore être vu au château de Riegersburg, en Styrie. Est-ce celui dont, paraît-il, se servait la comtesse Bathory? Il s'agissait d'une statue de bois articulée, avec des mécanismes de fer, en forme de femme. Image de la déesse cruelle qu'adorait Elizabeth ? Peut-être. Ce qu'il y avait de terrible dans cet automate, c'était les pointes acérées qui pouvaient transpercer les corps qu'on soumettait à l'étreinte de la " Vierge ,. Car il est possible que des filles aient été ainsi livrées à la Vierge de Fer: les bras de celle-ci se refermaient sur le jeune corps et le pressaient de plus en plus contre les pointes acérées, permettant au sang de couler en abondance, sous les yeux d'Elizabeth et de celles qui partageaient obligatoirement ses infernales jouissances. La comtesse Bathory eût certainement été très à l'aise dans l'élaboration d'un Musée des Tortures. Et même si cette histoire de Vierge de Fer est une légende racontée après coup, l'anecdote reste néanmoins significative: toute la vie d'Elizabeth était imprégnée de sang, parce que le sang, c'est la vie.

Cependant, même si l'on est un personnage considérable, même si l'on est apparenté aux plus nobles familles de Hongrie, de Roumanie et du Saint-Empire, même si l'on prend des précautions pour éviter que les langues se délient, de telles manoeuvres ne passent pas inaperçues. On n'empêche pas certaines personnes de murmurer. On n'empêche pas les allusions, et ces allusions se colportent de village en village. Trop, c'est trop... Des rumeurs incroyables parvinrent jusqu'à la cour de Vienne, et les autorités ecclésiastiques, sentant qu'il y avait sans doute des pratiques relevant de l'hérésie ou du paganisme, commencèrent à se livrer à de discrètes enquêtes. Mais comment faire pour savoir la vérité, alors qu'en principe, la belle comtesse Bathory était insoupçonnable et " intouchable " ?

Évidemment, personne n'osait porter officiellement plainte, pas même les parents des jeunes filles disparues qui craignaient trop les représailles, y compris celles de forces diaboliques qu'on disait être au service de la comtesse. Les Bathory et les Nàdasdy étaient bien trop puissants... Mais cela n'empêcha nullement le roi Matthias de Hongrie de prendre l'affaire en main. Convaincu, par certains témoignages, que l'héritière des Bathory était coupable de crimes de sang, il ordonna une enquête qu'il confia au gouverneur de la province, lui-même cousin d'Elizabeth. Le gouverneur se rendit secrètement à Csejthe et s'informa auprès de certaines personnes de confiance, en particulier le curé qui, sans avoir l'intention de le publier de son vivant, avait rédigé un long mémoire dans lequel il signalait quantités de faits pour le moins troublants. L'envoyé du roi Matthias fut très vite édifié, et, lorsqu'il eut fait son rapport, la décision du roi fut implacable: arrêter la comtesse Bathory et tous ses complices. Et cette tâche, il la confia à un autre cousin d'Elizabeth, et qui avait été un temps son amant, son premier ministre, le comte Gyorgy Thurzo.

Le 29 décembre 1610, à la tête d'une troupe armée et accompagné du curé de Csejthe - à qui il arriva d'ailleurs une curieuse aventure à cause d'un groupe de chats ! - et en présence des deux gendres d'Elizabeth Bathory, le comte Thurzo pénétra dans le grand château. La garnison n'opposa aucune résistance et les grandes portes étaient même entrouvertes. Tous purent donc pénétrer à l'intérieur sans aucune difficulté : " Ils allèrent à travers le château, et, accompagnés de gens munis de torches connaissant les entrées des escaliers les plus secrets, descendirent au souterrain des crimes, d'où montait une odeur de cadavre, et pénétrèrent dans la salle de tortures aux murs éclaboussés de sang. Là se trouvaient encore les rouages de la , Vierge de Fer ", des cages et des instruments, auprès des brasiers éteints. Ils trouvèrent du sang desséché au fond de grands pots et d'une sorte de cuve ; ils virent les cellules où l'on emprisonnait les filles, de basses et étroites chambres de pierre; un trou profond par où l'on faisait disparaître les gens; les deux branches du souterrain, l'une conduisant vers le village et débouchant dans les caves du petit château, l'autre allant se perdre dans les collines... Enfin, un escalier montant dans les salles supérieures. Et c'est là, étendue près de la porte, que Thurzo vit une grande fille nue, morte; celle qui avait été une si belle créature n'était plus qu'une immense plaie. A la lumière de la torche, on pouvait voir les traces laissées par les instruments de torture: la chair déchiquetée, les seins tailladés, les cheveux arrachés par poignées; aux jambes et aux bras, par endroits, il ne restait plus de chair sur les os 1. " Plus loin, toujours dans le souterrain, Thurzo et ses hommes découvrirent plusieurs douzaines de jeunes filles, d'adolescentes et de jeunes femmes. Certaines étaient affaiblies, presque complètement vidées de leur sang; d'autres, dans un état d'hébétude totale, étaient encore intactes : c'était le bétail réservé aux prochaines orgies. Par la suite, on exhuma une cinquantaine de cadavres de jeunes filles dans les cours et les dépendances du château.

Elizabeth Bathory ne se trouvait pas dans le château. Il est vraisemblable de penser qu'après une nuit d'orgie rituelle, elle s'était retranchée dans son repaire constitué par le petit château, son domaine réservé où peu de gens avaient le droit de s'introduire. Lorsque le comte Thurzo se présenta devant elle, elle ne songea pas un seul instant à nier l'évidence. Aux accusations que lui porta légalement son cousin et ex-amant, elle répondit que tout cela relevait de son droit de femme noble, et qu'elle n'avait de comptes à rendre à personne. Sans se laisser impressionner, Thurzo la fit mettre sous surveillance, et la comtesse s'enferma dans un mutisme hautain dont elle ne se départit jamais plus.

Mais la procédure de la justice était en marche et plus rien ne pouvait l'arrêter désormais. Le roi Matthias était décidé à aller jusqu'au bout, Gyorgy Thurzo et les membres des familles Bathory et Nàdasdy également, même s'ils craignaient de supporter les conséquences d'un étalage public des turpitudes de la comtesse. En fait, chacun se trouvait embarrassé, car tout cela éclaboussait la plus haute société austro-hongroise de l'époque. Matthias de Hongrie était le plus acharné à vouloir justice, le comte Thurzo le plus réservé, et aussi le plus calme. Il devait y avoir procès : il aurait lieu, mais on prendrait soin de n'y point faire paraître la principale inculpée, ce qui était une façon élégante de ne pas mouiller certains membres de l'aristocratie qui avaient, sans nul doute, d'une façon ou d'une autre, été complices de la meurtrière. Il fallait des accusés pour en faire des coupables. On se rabattit sur l'entourage immédiat d'Elizabeth. On savait que ceux-là, qui appartenaient aux classes les plus obscures de la société, n'étaient pas dangereux et que leur condamnation servirait d'exutoire.

On a retrouvé le procès-verbal des interrogatoires qui furent menés pendant l'instruction. On est en droit de se demander si ces dépositions ont été acquises au moyen de la torture, méthode pratiquée couramment à l'époque, et c'est pourquoi il convient de les prendre avec toutes les réserves qui s'imposent. Mais ces dépositions ne sont nullement en contradiction avec d'autres témoignages, et avec les bruits qui circulaient depuis fort longtemps sur les atrocités qui se commettaient aussi bien à Vienne qu'à Csejthe à la demande formelle de la comtesse Bathory. Et même s'il faut faire la part de l'exagération et du lavage de cerveau qu'ont subi les témoins, les récits sont hallucinants. Il y a là un accent de vérité qui ne trompe pas: ces témoins, participants actifs des turpitudes d'Elizabeth, donc motivés par une foi énigmatique d'origine païenne et ancestrale, sont parfaitement conscients de ce qu'ils racontent, et d'ailleurs, ils ne manifestent jamais le moindre remords, le moindre sentiment de culpabilité quant à ce qui leur est reproché. A les entendre, tout ce qui s'est passé au château de Csejthe est parfaitement naturel et ne souffre pas d'être discuté. Qu'on en juge sur pièces .

Ainsi, le premier témoin, Ficzko, après avoir avoue avoir tué trente-sept jeunes filles et participé à leur inhumation, est amené à parler de l'origine des victimes et du sort qui leur était réservé : (, Dorko et une autre allèrent en chercher. Elles leur dirent de les suivre dans une bonne place de service. Pour une de ces dernières, venant d'un village, il fallut un mois pour la faire arriver et on la tua tout de suite. Surtout des femmes de différents villages s'entendaient pour fournir des jeunes filles 2. Même une fille de l'une d'elles fut tuée; alors la mère refusa d'en amener d'autres. Moi-même, je suis allé six fois en chercher avec Dorko. Il y avait une femme spéciale qui ne tuait pas, mais qui enterrait... Une femme, Szabo, a amené des filles, et aussi sa propre fille, quoique sachant qu'elle serait tuée. jo Ilona aussi en a fait venir beaucoup. Kata n'a rien amené, mais elle a enterré toutes les filles que Dorko assassinait. " On voit ainsi que la comtesse sanglante avait constitué une véritable meute pour rabattre, par tous les moyens, les filles dont elle avait besoin pour assouvir ses passions, ou plutôt pour procéder à ces étranges sacrifices.

Où cela devient presque insupportable, c'est lorsque les témoins donnent des détails sur les supplices. C'est toujours Ficzko qui parle: " Elles (les complices d'Elizabeth) attachaient les mains et les bras très serrés avec du fil de Vienne, et les battaient à mort, jusqu'à ce que tout leur corps fût noir comme du charbon et que leur peau se déchirât. L'une supporta plus de deux cents coups avant de mourir. Dorko leur coupait les doigts un à un avec des cisailles, et ensuite leur piquait les veines avec des ciseaux... jo Ilona apportait le feu, faisait rougir les tisonniers, les appliquait sur la bouche et mettait le fer dedans. Quand les couturières faisaient mal leur travail, elles étaient menées pour cela dans la salle de torture. Un jour, la maîtresse elle-même a mis ses doigts dans la bouche de l'une et a tiré jusqu'à ce que les coins se fendent. Il y avait aussi une autre femme qui s'appelait Ilona Kochiska, et qui a aussi torturé des filles. La maîtresse les piquait d'épingles un peu partout; elle a assassiné la fille de Sitkey parce qu'elle avait volé une poire... La maîtresse a toujours récompensé les vieilles quand elles avaient bien torturé les filles. Elle-même arrachait la chair avec des pinces, et coupait entre les doigts. Elle les a fait mener sur la neige, nues, et arroser d'eau glacée; elle les a arrosées elle-même et elles en moururent... Dans le coche, quand la maîtresse voyageait, elles étaient pincées et piquées d'épingles. "

Le témoignage de la nourrice, jo Ilona, n'est pas moins édifiant: ", Elle battait les filles cruellement et Darvulia mettait les jeunes servantes dans l'eau froide et les laissait toute la nuit. La comtesse elle-même déposait dans leur main une clef ou une pièce d'argent rougie au feu. A Sravar, Elizabeth a, devant son mari Férencz Nàdasdy, dévêtu une petite parente de son mari, l'a enduite de miel et laissée un jour et une nuit dans le jardin pour que les insectes et les fourmis la piquent. Elle, jo Ilona, était chargée de mettre entre les jambes des jeunes filles du papier huilé et de l'allumer... Dorko coupait avec des ciseaux les veines des bras ; il y avait tant de sang qu'il fallait jeter de la cendre autour du lit de la comtesse, et celle-ci devait changer de robe et de manches. Dorko incisait aussi les plaies boursouflées et Elizabeth arrachait avec des pinces la chair du corps des filles... C'est de Darvulia qu'Elizabeth apprit les plus graves cruautés ; elles étaient très intimes. jo Ilona savait, et avait même vu, qu'Elizabeth a brûlé le sexe de certaines filles avec la flamme d'un cierge. " Tout cela est corroboré par Dorko : (, La comtesse torturait les filles avec des cuillères rougies au feu, et leur repassait la plante des pieds avec un fer rouge. Leur arrachait la chair aux endroits les plus sensibles des seins et d'ailleurs avec de petites pinces d'argent. Les mordait en les faisant amener au bord de son lit quand elle était malade. En une seule semaine, cinq filles étaient mortes. "

Le reste est à l'avenant et nous prouve que le marquis de Sade, dans son délire somme toute parfaitement inoffensif, n'a rien inventé. Car ces témoignages, quelles que soient les réserves qu'on peut émettre à leur propos, sont terriblement accablants. Et, sans trop risquer de se tromper, il faut bien se résoudre à accepter comme un minimum absolu le chiffre ahurissant de six cents jeunes filles sacrifiées par la comtesse Elizabeth Bathory et ses complices. La comtesse fut évidemment reconnue coupable par les juges qui se penchaient sur son cas. Mais la question se posait quant à la peine qu'elle devait encourir. On sait que le roi Matthias était résolu à condamner la comtesse à mort, quels que fussent ses liens avec l'illustre famille des Bathory. Mais la famille Bathory, et le comte Gyorgy Thurzo le premier, n'avaient aucune envie de salir leur nom en faisant procéder à l'exécution publique d'une des plus grandes dames de l'Empire. Il y eut des négociations, des compromis. On se dit qu'il valait mieux faire passer Elizabeth pour folle que pour une criminelle. Le verdict tomba: les principaux complices, Jo Ilona, Ficzko, Dorko et Katalin Beniezky furent condamnés à la décapitation et rapidement exécutés. Quant à la comtesse de sang royal Elizabeth Bathory, elle fut condamnée à être murée vive dans ses appartements privés du petit château de Csejthe. Sous la surveillance des juges et du comte Thurzo, des maçons murèrent donc les fenêtres et les portes de ses appartements, ne laissant qu'une petite ouverture par laquelle on passerait tous les jours de l'eau et de la nourriture. Elizabeth Bathory se laissa enfermer sans prononcer une parole. Elle vécut quatre ans dans la solitude et l'obscurité. Aux dires de ceux qui la virent dans son dernier sommeil, en dépit de son âge - très avancé pour l'époque - de cinquante-quatre ans, sa beauté était inaltérée. Et l'on retrouva, dans ses appartements, de nombreux grimoires, et surtout des invocations sataniques dans lesquelles elle conjurait le Diable de faire mourir ses ennemis, le comte Thurzo en tête, et de leur envoyer des démons sous forme de chats noirs. C'est ce qui était arrivé au curé de Csejthe Igrsqu'il avait accompagné les justiciers dans les souterrains du château. Coïncidence? Il est bien certain que la magie, et une magie des plus noires et des plus sinistres, est la seule explication plausible de l'invraisemblable comportement de la comtesse Elizabeth Bathory.

En fait., bien des questions se posent. Dans son invocation, faite la veille de son arrestation, Elizabeth Bathory implorait l'aide des puissances maléfiques, demandant particulièrement à Satan, qu'elle appelle le Suprême Commandeur des Chats, de lui envoyer quatre-vingt-dix-neuf chats contre ses ennemis. Or, le curé de Csejthe, auteur du mémoire qu'il espérait bien transmettre un jour, était l'un de ses plus ardents ennemis, bien qu'il fût réduit au silence par peur des représailles. D'après le témoignage du prêtre, lors de la perquisition dans le château, il fut assailli par six chats qui le griffèrent et le mordirent avant d'être chassés par les hommes d'armes et de dispar ECitre comme des fantômes. Hallucination ? Superstition ? Rien n'est bien clair dans cette histoire pourtant réelle de la comtesse Bathory.

Était-elle sorcière ? Incontestablement, ou du moins magicienne, prêtresse d'une religion noire et rouge héritée de la nuit des temps. Il serait vain de prétendre qu'elle était folle. Il serait stupide de ne voir en elle qu'une dépravée sexuelle assouvissant ses désirs pervers sous le couvert de ce qu'elle croyait être son impunité. Certes, la composante sexuelle, sadique et lesbienne, ne fait aucun doute dans son comportement. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer de telles horreurs. Et pourquoi n'a-t-elle sacrifié, ou fait sacrifier, à son culte sanguinaire que des femmes, des filles vierges ? Le sang des vierges a donc tant de vertu qu'il puisse procurer à ceux qui savent en profiter l'immortalité dans la beauté et le printemps éternel ?

Ici, la relation entre le personnage d'Elizabeth Bathory, personnage réel, rappelons-le, et le sinistre comte Dracula, personnage romanesque mais surgi d'une longue tradition et intégré dans un ouvrage de fiction initiatique, est absolument nette. Oui, la comtesse Bathory est une femme vampire se régénérant dans le sang des jeunes vierges qu'elle sacrifie en l'honneur d'une mystérieuse et cruelle déesse des anciens jours. Elle mordait ses victimes, nous dit-on. On n'ajoute pas qu'elle buvait leur sang, mais elle s'en inondait, ce qui revient au même. Aurait-elle pu survivre autant d'années, dans toute sa beauté, sans cette thérapeutique " quelque peu spéciale ?

Elizabeth Bathory a emporté son secret dans la tombe, si tant est qu'elle ait réellement une tombe. Car les vampires, c'est bien connu, ne meurent jamais vraiment.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Une mutation : devenir loup

02/07/2007 15:41

Un indien d'Amérique et ses trois enfants vivaient seuls dans la forêt à l'écart de leur tribu. Sur le point de mourir, l'homme fit promettre à son fils aîné et sa fille de veiller sur leur frère cadet.

Mais très vite le frère aîné commença à avoir la nostalgie de la tribu. Il le dit à sa soeur qui reconnut qu'elle aussi se sentait bien seule. "Mais souviens-toi de ce qu'a demandé notre père, dit-elle. Allons-nous abandonner le petit ?" Malgré ce rappel, le garçon partit. Lassée de faire son devoir, la fille elle aussi abandonna son petit frère et se mit en route pour leur ancienne demeure.

Elle trouva son frère aîné marié et heureux et décida bientôt de rester au village avec lui. Le petit frère attendit en vain son retour. Il eut faim et froid. Il ne sortait en rampant que la nuit pour manger ce que les loups lui avaient laissé. Bientôt, n'ayant pas d'autres amis, il rechercha leur compagnie et ils furent bons pour lui.

Un jour, le frère aîné pêchait sur le lac dans son canot. Il entendit la voix d'un enfant qui chantait : "Frère, frère ! Je suis en train de devenir un loup !" Il bondit sur le rivage et courut après son frère. Mais le cadet, déjà à moitié loup, s'enfuit pour rejoindre dans la profondeur de la forêt ses nouveaux frères, les loups.

| |

|

|

|

|

|

|

|

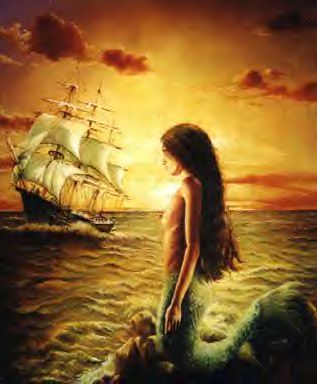

Les sirenes existent-elles ?

Pendant tout le Moyen Age, des sculptures et des statues des statues de sirènes de pierre et de bois ornaient les églises et les cathédrales presque partout en Europe. Cependant, vers le milieu du plus scientifique XIXé siècle la croyance aux sirènes diminua. Comme la navigation à vapeur remplaçait la navigation à voile, la duré des voyages raccourcissait et les marins prétendaient de moins en moins qu'ils avaient été séduits, tentés ou joués par les fatales sirènes.

En dépit de cela, la sirène n'avait pas entièrement disparu. Alexandre Gunn, un proprétaire foncier de l'extrème nord de l'Ecosse, en vit encore une en 1900. Tandis qu'avec son chien il sauvait un mouton qui était tombé dans un ravin, il leva la tête et son regard s'arrêta sur une sirène qui se reposait sur une corniche proche. Elle était terriblement belle avec sa chevelure ondoyante roux vénitien, ses yeux bleus et ses sourcils arqués. Elle avait aussi la taille d'une femme. Il est difficile de dire quel fut le plus étonné - elle, Gunn ou son chien. Cependant, ce fut le chien qui le premier, avec un grognement de terreur, donna libre cours à ses sentiments. Il s'enfuit la queue entre les pattes, suivi de près par le propriétaire qui avait vu autant de colère que de crainte dans le regard de la sirène. "Ce que j'ai vu était bien réel, dit-il plus tard à un ami, j'ai vraiment rencontré une sirène."

Plus de cinquante ans plus tard, deux jeunes filles qui flânaient sur le même rivage tombèrent par hasard sur une sirène rejetée par la marée. Leur description coïncidait avec celle de Gunn. Peut après, mais dans une partie du monde complètement différente, l'aventurier Eric de Bisschop ajouta un témoignage aux récits de sirènes relativement rares au XXé siècle. Cela se produisit le 3 juin 1957, peu après minuit, lorsqu'il naviguait entre Tahiti et le Chili sur une reconstitution d'ancien radeau polynésien. Dans son livre "Tahiti-Nui" , publié deux plus tard, il racontait comment l'un des marins de quart avait brusquement commencé à réagir comme s'il était devenu fou. L'homme prétendait qu'il avait vu une étrange créature bondir hors de l'eau sur le pont. L'être, qui avait une chevelure comme des algues extrèmement fines, se tenait debout sur sa queue. Le marin s'approcha et toucha le visiteur, qui le renversa aussitôt d'un coup puis sauta dans la mer. Ce furent les écailles de poisson brillantes sur le bras du marin qui convainquirent Bisschop qu'il disait la vérité et qu'il avait bien été en rapport avec une sirène.

| |

|

|

|

|

|

|

|

Coup d'oeil sur l'avenir

02/07/2007 15:49

A vingt-deux ans, Goethe allait revenir chez lui après avoir terminé ses études à Strasbourg. Dans cette ville, il était tombé amoureux de la fille d'un pasteur. Il l'aimait, mais ne désirait pas être engagé par les liens du mariage.

Avant de quitter Strasbourg, il fit une dernière visite à Frederika : "J'étais déjà à cheval et lui serrai la main ; elle avait les yeux pleins de larmes et mon coeur saignait" , écrit-il dans son autobiographie. Il partit, et sur la route, eut une étrange vision. "Je vis, non avec les yeux du corps mais avec ceux de l'esprit, mon double venant à cheval vers moi, sur la même route, vêtu d'un habit que je n'avais jamais porté - gris perle avec des parements dorés. Je me secouai pour sortir de ce rêve, et la vision disparut...

Huit années plus tard, je me retrouvai sur cette même route allant revoir Frederika, habillé comme mon double d'autrefois." Bien que le phénomène consistant à voir son double soit considéré, d'après la tradition, comme un présage de mort, Goethe ne l'interpréta pas ainsi. "Quoi qu'il en soit en général de ce genre de choses, cette étrange vision me rendit le calme que j'avais perdu à mon départ."

| |

|

|

|

|